El concepto de Renacimiento, como lo ha señalado Agnes Heller en su clásico libro “El Hombre del Renacimiento”:

Abarca un proceso social global que se extiende desde las esferas económica y social en las que resulta afectada la estructura básica de la sociedad, hasta el campo de la cultura, comprendiendo en él la vida cotidiana y la mentalidad diaria, la práctica de las normas morales y los ideales éticos, las formas de conciencia religiosa, las artes y las ciencias. (A.. Heller. “El Hombre del Renacimiento”. 1980).

Se habla de Renacimiento especialmente en países como Italia, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, en donde los factores señalados antes aparecen reunidos en un mismo período. El Renacimiento, en opinión de algunos historiadores, fue un tipo de revolución social y económica en el largo proceso de transición del feudalismo al capitalismo.

A la corriente espiritual relacionada con el Renacimiento se la suele llamar “Humanismo”, como lo señalamos anteriormente al hablar de las definiciones del término.

En este sentido, el Humanismo Renacentista no es en realidad más que uno de los reflejos ideológicos del Renacimiento, capaz de adoptar una autonomía relativa y de mostrar manifestaciones éticas y eruditas separables de la estructura social y de las realidades de la vida cotidiana.

Un estilo de Humanismo que quiso proceder a la rehabilitación antropocéntrica del hombre, cuyo símbolo sensible, si se buscara en la arquitectura religiosa una correspondencia con el alma, podría encontrarse en la substitución del estilo románico y del gótico por el barroco, por lo demás muy hermoso en sí mismo como acertadamente lo ha señalado Jacques Maritain.

En el centro de la sociedad renacentista aparece un nuevo tipo de hombre diferente del concepto antiguo y del medieval que sobre él se tenía: el hombre dinámico para el cual se desplazan los conceptos de valor.

Lo infinito del espacio, el tiempo y el conocimiento, se convierten no sólo en objetos de especulación sino también en experiencia inmediata; la perfección deja de ser una norma absoluta, pues donde todo está en curso sólo puede haber búsqueda constante del perfeccionamiento; desde luego, no en el sentido del perfeccionamiento absoluto de los antiguos ni en el de la santidad de los cristianos.

Y se desplaza también la idea de Dios como centro absoluto de la inquietud intelectual de los pensadores, como se había tenido en la Edad Media, para trasladarse al hombre, al hombre del Renacimiento.

Nació entonces el individualismo renacentista en el que la consideración más importante era la medida en que el individuo había dejado su impronta en el mundo y surgió la idea de que el hombre le puede “conquistar” algo a la naturaleza, para crear a partir de ella una segunda naturaleza.

La conciencia de la conquista de la naturaleza corre paralela al descubrimiento de la idea de la evolución de la humanidad y del progreso.

El sujeto, hombre o humanidad, se encontró frente a frente con una naturaleza que tenía sus propias leyes; aprender a conocerla intensivamente se volvió una tarea infinita. Sobre la base de una naturaleza infinita que se comportaba según sus propias necesidades, Nicolás de Cusa fue el primero en formular el divorcio del proceso del conocimiento, tanto de la ética como de la lógica.

Por otra parte, la aparición del interés por las cosas de este mundo no implicó necesariamente la irreligiosidad; el ateísmo en el pleno sentido de la palabra, fue muy raro en el Renacimiento.

La religión renacentista, sin embargo, se caracterizó por la desintegración del dogma, como si esta modalidad religiosa quisiera expresar que la fe se había vuelto menos firme, más libre y que se podía elegir por voluntad propia. Los hombres buscaban cada vez mas los senderos individuales hacia Dios, porque éstos ya podían buscarse; ya fuera “grande o pequeño”, el hombre renacentista era un ser relativamente autónomo que creaba su propio destino, luchaba con la suerte y se formaba a sí mismo.

Mientras que el contenido ideal de la representación medieval de Cristo fue siempre la del Dios que sufre y redime, en la representación renacentista se cambió por la de rey, soberano o señor con el corazón desbordante de amor; es decir, un Cristo más humanizado.

En el campo de los valores morales, se modificó la concepción uniforme que sobre ellos se tenía, en el sentido de hacerlos plurales, y se estableció una interpretación profana de los pecados y virtudes tradicionales; por primera vez, por ejemplo, se aseveró que la caridad no era una virtud y que la vanidad no era un pecado.

Durante el Renacimiento, fue cada vez más común encontrar por parte del individuo, una actitud hacia la Iglesia de marcada indiferencia y en ocasiones de desprecio, sin que esta actitud tuviera la menor conexión con sus sentimientos religiosos ni con su conducta.

La asistencia a la iglesia y la observancia de las fiestas religiosas se convirtieron muchas veces en simples costumbres sociales. Por otra parte, las crecientes aspiraciones artísticas manifestadas en la arquitectura, la pintura, la literatura o la música, transformaron la experiencia religiosa de los miembros ilustrados de la sociedad en experiencia artística, y ésta sustituyó a aquella.

El irrespeto creciente a las iglesias se deduce del hecho de que muchos de los asesinatos políticos célebres de la época se perpetraron en ellas.

Superstición y religión coexistieron pacíficamente y la demanda de verificación científica, que apareció por entonces, condujo a que en un medio de elevada cultura pudieran coexistir pacíficamente y en un plano de igualdad, la superstición, la religión y la ciencia.

El hecho de relegar la religión al estado de convención, permitió por una parte que surgiera para algunos una especie de ateísmo práctico, y por otra, que se individualizara la idea de la religión como relación personal con la Divinidad y se tornara en esa forma más subjetiva.

Ese fue, en realidad, el fundamento del cristianismo racional o “religión intelectual tolerante” del Renacimiento que, como lo señala Agnes Heller, en parte trataba de juntar todos los elementos que conservaban un carácter religioso común en un mundo en que los hombres se conducían como ateos en la práctica; y en parte, mantenía una postura crítica ante cualquier clase de dogma que se alzara en el camino de la individualidad, la pluralidad, la libertad, la subjetividad y la opción libre de cualquier perspectiva religiosa o semireligiosa. En esa forma se abrió el camino a un saludable escepticismo, a las especulaciones de la fantasía, a la investigación científica y los análisis racionales y a la frui-ción individual.

Los hombres renacentistas, al decir de Jacob Burckhardt, “distinguían con plena perspicacia entre lo bueno y lo malo, pero no conocían el pecado.

Tenían el ímpetu necesario para restablecer y controlar toda perturbación de la armonía íntima, en virtud de su capa-cidad, y desconocían el arrepentimiento. También la necesidad de redención perdía fuerzas con ello, y al mismo tiempo, ante la ambición y el esfuerzo intelectual de cada día, desaparecía totalmente la idea del más allá o adquiría una fisonomía poética en sustitución de la dogmática”. (J. Burckhardt. “The Civilization of the Renaissance in Italy”, 1944).

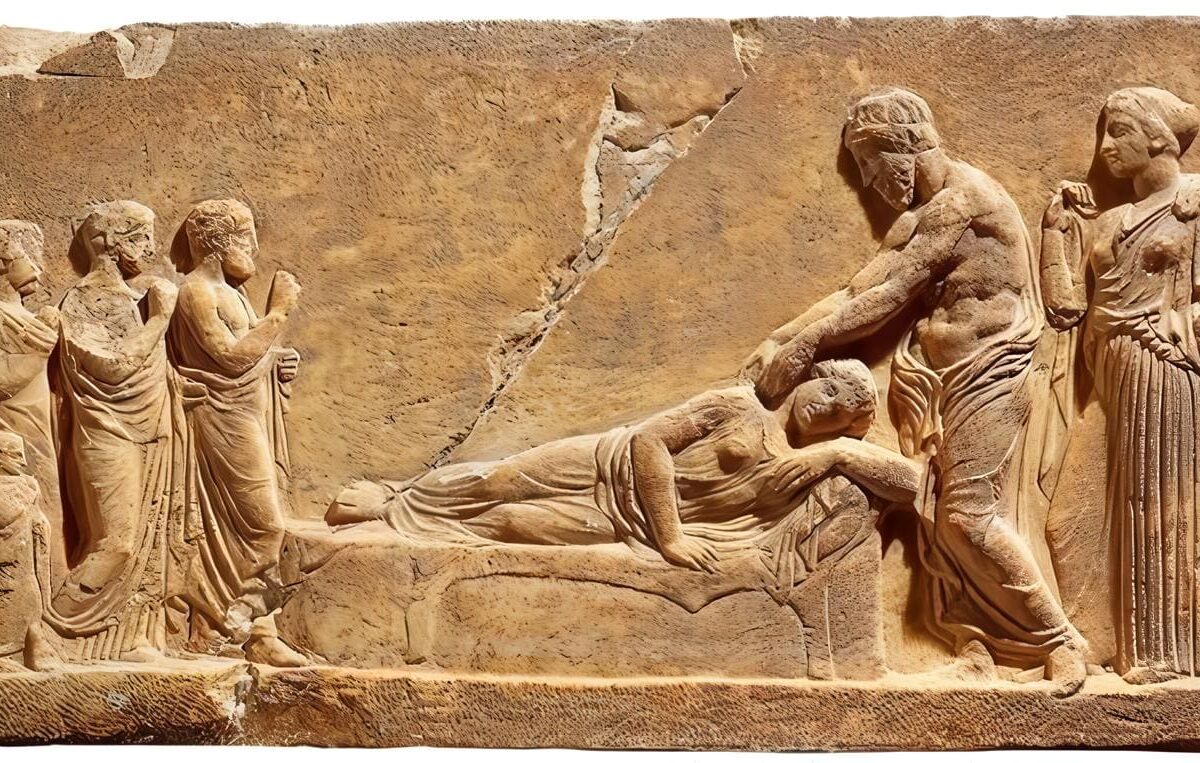

Una de las principales características del Renacimiento fue lo que se conoce como “secularización del mito”. Este concepto que hace relación a la humanización del mito, se encuentra sobretodo expresado en el arte. Dioses y santos se fueron transformando paulatinamente en hombres. María se convierte cada vez más en una figura maternal diferente de la Reina de los Cielos. Deja de existir la diferencia entre lo “divino” y lo “humano” que caracterizó al arte gótico, en el cual lo divino y el mundo sagrado se describían como una belleza espiritual etérea, en tanto que el mundo de los mortales aparecía con frecuencia distorsionado y grotesco.

Como lo ha señalado Agnes Heller, “en el Renacimiento, el mundo que se representaba era homogéneo; seguía existiendo lo bello y lo bellísimo, lo bueno y lo mejor, lo malo y lo peor, pero las figuras “terrenales” eran igual de bellas a las divinas, con lo cual se venía a demostrar que no había dos mundos sino uno solo y que la jerarquía ética se realiza y se habilita en este mundo único y totalizador” (A. Heller, ibid).

En el interior de esa organización homogénea del mito, puede distinguirse como tema la humanización de lo divino, que es al mismo tiempo la deificación del hombre, en la medida en que Dios se vuelve hombre, los hombres se vuelven dioses a la vez, en la escultura, los héroes humanos son figuras divinas en su fuerza, su potencia y su grandeza, como puede apreciarse en el “David” y en el “Moisés” de Miguel Angel.

En la Capilla Sixtina, no es Dios la figura principal sino son las formas gigantescas de los grandes hombres, los héroes y los hacedores de la historia las que dominan la composición.

El arte del Renacimiento fue necesariamente diferente del arte medieval y del antiguo. Pero no podría decirse que fuera mejor que el que le antecedió ni que fuera superior al que le sucedió en los siglos siguientes.

En el arte, no se suele hablar de los paradigmas que señalamos al hablar de las ciencias e incluso de la religión. Obras de arte magníficas como las pinturas rupestres de hace 25000 años, fueron consideradas como falsificaciones hechas por artistas del siglo pasado, ya que por su monumentalidad y su belleza bien hubieran podido atribuirse a los grandes artistas del siglo XIX.

La aparición de la perspectiva en la pintura renacentista, con Piero della Francesca, o su eliminación en un cuadro de Henri Matisse, son sólo aspectos de la búsqueda de expresión artística, sin que lo uno o lo otro signifique “progreso” en el campo de las artes plásticas. Algo similar ocurre con la escultura, en donde no es posible decir que una Afrodita Griega sea superior o inferior a una escultura de Bernini, de Miguel Angel o de Botero. En el arte pueden existir, y de hecho existen, cambios en las técnicas y concepciones artísticas y mejoramiento de los materiales utilizados, pero el arte en sí es universal en su belleza a través de todos los tiempos, y como el genio, no está limitado por barreras cronológicas o geográficas de ninguna especie.

A partir del Renacimiento, la felicidad pasó a convertirse en categoría de la vida cotidiana, con dos rasgos característicos, implícitos también en el concepto griego de la misma: la vida racional y la sensación de dicha. Llevar una vida racional con felicidad, significaba darle sentido a la vida, implantando objetivos acordes con la tendencia general de la evolución humana, que al mismo tiempo dieran satisfacción a los deseos del individuo.

La experiencia de la felicidad o sensación de dicha o plenitud eufórica, se da sólo por breves instantes, tal como lo había señalado Platón al vincular ese genero de felicidad con el amor y la contemplación de la belleza.

Los valores humanos heredados de la Antigüedad fueron reinterpretados en el Renacimiento: la templanza, que era una de sus virtudes cardinales, se tornó en equivalente de la autonomía y la libertad según se manifiestan en el placer y el goce. El hombre moderado que seguía la norma del justo medio se oponía al ascetismo cristiano que se veía como una forma de desmesura; la templanza, ya no era una virtud entre tantas sino el patrón general del comportamiento ético correcto. En tanto que la templanza perdía su carácter de virtud, la justicia continuó siendo un valor absoluto, tal como lo había sido en el humanismo de los griegos.

La sabiduría comenzó por dividirse tajantemente en una parte cognoscitiva y una parte práctica; ser sabio significó cada vez menos poseer conocimientos universales; los hombres se hicieron sabios en esto o en aquello, es decir se especializaron. El sabio renacentista era un individuo capaz de plantear nuevos problemas y descubrir nuevos secretos en un terreno concreto, pero ese tipo de “sabiduría” no lo calificaba para ser consejero universal de los hombres ya que sólo era sabio en una o en varias materias. Pero es evidente que aunque la “sabiduría” se disolvió cuando las ciencias particulares se separaron de la filosofía, siguieron en pie, sin embargo, la constancia moral ante la verdad y la aceptación del contenido axonal de la verdad.

El concepto de lealtad no se limitó ya a la lealtad personal, sino que se pensó que desestimar los vínculos personales en nombre de la fidelidad a una verdad más elevada y universal, podía ser justo, conveniente y honesto. La valentía como virtud moral, ya no era tenida como condición necesaria en las guerras o en los actos regulados por normas éticas comunales, como los duelos, sino entendida como una actitud indispensable para la conducta aislada y privada del individuo.

A las virtudes fundamentales se añadieron nuevos valores, más refinados y más individuales antes desconocidos, como la discreción, la risa y el sentido del humor. En el polo opuesto de las virtudes fundamentales se alzaron como valores negativos la debilidad y la cobardía; éste último el más descollante y casi el único de importancia.

Tibieza y cobardía, defectos opuestos al valor civil, abrieron el camino a los tiranos del futuro y envenenaron los rincones más íntimos de la vida. Para resaltar los valores positivos y los negativos, surgieron muchos pensadores, pero entre todos los intelectuales del Renacimiento, fue seguramente Shakespeare el gran maestro que supo señalar con excelencia las virtudes y los defectos de los seres humanos, tal como la había hecho Sófocles en su época en la antigua Grecia.

Con el Concilio de Trento, la Iglesia consolidó su autoridad moral al afirmar explícitamente la existencia de la maldad humana y del pecado original y estableciéndolos como dogmas de fe católica.

Cuando el catolicismo se volvió abiertamente contra el universo de Copérnico, se dio comienzo a la polarización de la religión y la ciencia. La primera, exigió el derecho de imponer a la ciencia una ontología dogmática, en tanto que la ciencia afirmó su derecho a una ontología independiente que no mantuviera compromiso alguno con el dogma. Al producirse la retractación de Galileo en su célebre juicio, el astrónomo no hizo otra cosa que renunciar a las legítimas aspiraciones de la ciencia a tener una concepción del mundo independiente de la religión.

La filosofía, entre tanto, no renunció a tales aspiraciones, y una de sus más importantes figuras, Giordano Bruno, pagó su independencia y osadía en el fuego de la hoguera.

Un importante humanista del Renacimiento, Pico della Mirándola consideró que el pensamiento de la antigüedad debía ser revivido, pero mantuvo una posición crítica respecto de los antiguos clásicos.

Algunos humanistas inclusive llegaron a considerar a Platón y Aristóteles como “fríos cadáveres” cuyas enseñanzas debían relegarse a la esfera de las falsas nociones. La conciencia de la superioridad intelectual de la época renacentista mantuvo siempre un ritmo ascendente como puede observarse en la creencia de Regius, al hablar del siglo XVI, de que “nunca ha habido siglo más felizmente dispuesto a los progresos culturales que el nuestro”. Como lo señala Heller en la obra citada, los hombres de aquella época querían descubrir más y más semejanzas entre su tiempo y el remoto pasado.

En un proceso autoidentificador, el reconocimiento de la diferencia fue fruto de un nivel de desarrollo relativamente alto, en estrecha conexión con los primeros grandes descubrimientos técnicos y científicos, que conducían al hombre del Renacimiento por los senderos del progreso en su vida cotidiana.

La fundación de la Academia Platónica de Florencia, patrocinada por Cosme de Medici, fue un acontecimiento histórico, ya que se trató de la primera escuela de filosofía independiente del antiguo marco de la Iglesia y la universidad; una escuela totalmente laica y abierta al punto de permitirle acceso a todo hombre de pensamiento, por lo menos a todo aquel que comulgara con el espíritu platónico.

Apareció en el mundo renacentista la idea de la universalidad del conocimiento y de la ciencia y la necesidad de la cooperación intelectual; una cooperación de índole tal, que no permitía ya la transmisión de secretos de generación en generación, sino que exigía la colaboración, la publicación y la difusión de los resultados, gracias a que ya se disponía de la imprenta inventada por Gutemberg en la segunda mitad del siglo XV.

La ciencia renacentista brotó de las necesidades surgidas en la vida cotidiana; su tecnología aún no se había separado de la técnica de todos los días hasta el punto de que el profano no pudiera captarla con relativa rapidez.

Con el tiempo, los frutos técnicos del progreso de las ciencias se volvieron evidentes para todos, pero los problemas científicos en cuanto tales, llegaron a un grado tal de abstracción y tecnicismo que sobrepasaron la capacidad del pensamiento humano diario; la ciencia dejó atrás al pensamiento cotidiano.

Roger Bacon consideró que el pensamiento científico no era sólo una prolongación del pensamiento cotidiano; pensó que la ciencia y el pensamiento diario se influyen mutuamente y pueden relacionarse entre sí, pero que el pensamiento cotidiano posee una estructura propia, distinta del de la ciencia y que, en consecuencia, las verdades cotidianas carecen de valor como demostraciones y como verdades científicas.

Añadió, sin embargo, que ambas clases de pensamiento, el cotidiano y el científico, son igualmente necesarios para la praxis humana habitual.

Simultáneamente, el arte se separó de las artesanías y el artista tomó en consideración al arte en sí como objetivo, en vez de tenerlo como un producto de la actividad religiosa o artesanal. El arte, al separarse de la “tecné”, se apartó de la vida cotidiana que no se limitaba ya a asimilarlo, como si éste fuera una parte integral de la vida diaria misma, sino que lo producía, honraba y exaltaba como arte en sí mismo, a la vez que el arte actuaba sobre la vida cotidiana y se compenetraba con ella.

El hombre del Renacimiento sólo podía realizarse frente a los demás. La individualidad renacentista fue siempre, por tanto, una forma de individualismo y su fuerza motriz fue el egoísmo. Pero un egoísmo creativo, no orientado hacia el ser humano individual sino hacia su trabajo, que era siempre trabajo individual, y cuyo feliz resultado se encontraba indisolublemente unido al triunfo del individuo.

La lucha por la autorealización, dominante en el Renacimiento, fue un fenómeno paralelo y resultante de la secularización, ya fuese bajo la forma de ideal de triunfo o de dominio de los intereses particulares. La justificación de la existencia individual era terrenal por completo; lo que se pedía y se buscaba era una justificación secular. Si de acuerdo al concepto tomista del alma, el espíritu humano era personal e individual y después de la muerte se uniría inmediatamente como tal con el espíritu divino, el individualismo renacentista, por el contrario, no consentía la despersonalización ni siquiera en la inmortalidad puesto que lo que los hombres buscaban era volverse inmortales en su personalidad terrena.

La individualidad renacentista acabó por manifestarse en la naturaleza misma; se consideró que el universo infinito estaba compuesto por un mundo infinito de unidades o mónadas, como las llamaba Giordano Bruno, al igual que la sociedad se compone de totalidades concretas compuestas de unidades de cuerpo y alma, de individuos.

(Lea También: La Época Post-Renacentista Parte I)

Los científicos del Renacimiento, al igual que los de la actualidad, llegaron a no considerar sublime lo infinito, ni una cárcel el firmamento cristalino. Pero tanto ellos como los de la actualidad, cada vez que en el curso de sus investigaciones se encontraban con algo hasta entonces desconocido, siguieron conservando cierta capacidad filosófica de asombro, cierto pasmo ante la infinita riqueza de la naturaleza, al igual que en nuestros tiempos lo sintieron Werner von Braun y Albert Einstein. Posteriormente, Kant puso en palabras esta actitud de todos los tiempos, cuando colocó su admiración ante el cielo estrellado junto al asombro que sentía ante la ley moral, las dos únicas verdades que lograban despertar en él una profunda admiración.

La revolución de Copérnico había cambiado el paradigma que se tuvo hasta entonces y había señalado que la tierra no era el centro del universo. Galileo, con su telescopio, demostró que cuerpos celestes como la luna no tenían el diseño perfecto de la linea circular sin alteraciones y que, por el contrario, nuestro satélite se encontraba deformado por múltiples cráteres que alteraban su superficie y su contorno circular antes considerado como perfecto por ser obra de Dios.

Como lo han señalado algunos desde Freud, la revolución de Copérnico y Galileo fue un duro golpe al narcisismo del hombre, que habría de sufrir aún nuevos castigos cuando posteriormente, Darwin señalara que el hombre era sólo una especie animal, por cierto no la más afortunada; cuando Freud descubrió la dependencia del Yo de factores inconscientes, y cuando Marx analizó la dependencia del hombre de las situaciones económicas generadas en la sociedad humana.

Gracias a la caída del antropomorfismo y del antropologismo, pudo surgir la ciencia natural propiamente dicha así como la imagen mecánica del universo que reflejaba su primer estadio evolutivo. Nació el concepto de unidad de la naturaleza según el cual las fuerzas que ejercían su influencia, desde los seres inorgánicos hasta los seres vivos, y desde la naturaleza orgánica del hombre hasta la sociedad humana, eran exactamente las mismas.

La concepción organicista estableció el carácter unitario de esa naturaleza completa en sí misma, y evolutiva también a partir de sí misma, es decir naturaleza creadora y creada. Se pensó que si en el mundo del hombre hay “espíritu” y finalidad, ello se debía únicamente a que el universo es finalista y tiene carácter “espiritual”.

Nació así la hipótesis del paralelismo del microcosmos y del macrocosmos, que postula que el hombre, un microcosmos, contiene en miniatura todo lo que contiene el macrocosmos a gran escala, que obedece a las mismas leyes y que manifiesta idéntica estructura a la del macrocosmos.

Paracelso, el gran filósofo y científico del Renacimiento, consideró que no podía llegarse a la comprensión del hombre aislado sino en tanto que inserto en la naturaleza y formando parte de ella, pensamiento con el cual subrayó uno de los rasgos más señalados de la antropología filosófica renacentista.

Se expresó así: “El hombre es como una imagen que reflejase en un espejo los cuatro elementos; si estos se separan, el hombre se disgrega igualmente. Si lo que está delante del espejo permanece en reposo, la imagen estará asimismo en reposo. De esta suerte, la filosofía es conocimiento y entendimiento de lo que se refleja en el espejo.

Y así como la imagen no ilumina la esencia del que se mirare, ni hace que nadie se conozca a sí mismo a partir de ella porque es una imagen inanimada, así ocurre al hombre en sí mismo, que solamente de sí propio nada puede llegar a saber, pues el conocimiento sólo puede surgir de esa esencia exterior de la que el hombre no es sino la imagen refleja”. (Paracelso. “Textos Esenciales”. J. Jacobi, 1995).

Para Carlos Bóvilo, según la interpretación que tiene de su pensamiento Ernest Cassirer, el hombre no es como para Paracelso un microcosmos en la totalidad de su existencia, sino que se convierte en microcosmos mediante el conocimiento. Según Bóvilo, hay cuatro grados de realidad caracterizados por el esse, el vivire, el sentire y el intelligere. No todos los seres tienen necesidad de recorrer las cuatro etapas.

Hay quienes se detienen en la primera, en la segunda o en la tercera, o vuelven a una anterior. El hombre llega a la “inteligencia” cuando toma conciencia de su propia existencia humana y cuando accede a la autoconciencia a consecuencia del trabajo aplicado a sí mismo.

“El mundo, decía Bóvilo, tiene el máximo de sustancia y el mínimo de conocimiento, en tanto que el hombre tiene el mínimo de sustancia pero el máximo de conocimiento”, y añade que el hombre que se conoce a sí mismo, es decir que conoce su microcosmos y que por consiguiente puede reproducir el macrocosmos, es el hombre prudente, el hombro pleno de sabiduría. (A. Heller, ibid).

Todos los pensadores renacentistas que trataron de la esencia del hombre, tomaron como punto teórico de partida el libre albedrío. La culminación de la humanización del hombre era la libertad, entendida en la tradición estoica como el autodominio, y en la tradición epicúrea como la humanización del conjunto de instintos y pasiones.

Para algunos, significó la toma total de autoconciencia que indicaba la reproducción completa del macrocosmos en el microcosmos; para otros, la toma de conciencia de las facultades esenciales de uno mismo, aquellas que le son específicas; finalmente, algunos tomaron la libertad como el dominio del mundo exterior de la naturaleza objetiva.

Las facultades esenciales del hombre que se desarrollan en base a la libertad, con la ayuda de la mano y la inteligencia humanas, son para Agnes Heller, la capacidad y ejercicio de la creación mediante al arte, la ciencia y la técnica; la autocreación, que incluye el desarrollo de la esencia ética del hombre; la versatilidad; la insaciabilidad, y como desarrollo de todo lo anterior, la limitación respecto del conocimiento, la creación y la satisfacción de las necesidades. (A. Heller, ibid).

Entre los siglos XVI y XVI, varias condiciones históricas cobraron en las almas y en la sociedad una intensidad capaz de ir poniendo en crisis las situaciones que a ellas se oponían. Esas instancias históricas fueron, al decir de Laín Entralgo, las siguientes: Recepción y revisión de la cultura helénico-romana; afirmación enérgica de la dignidad natural del hombre, poniendo el acento al hacerla en la inteligencia racional y en la libertad del ser humano; creciente valoración positiva del mundo sensible y de la vida sustentada en él, y finalmente, auge social de la burguesía, elementos todos que se habían iniciado con claridad en la Europa anterior a 1453, fecha de la conquista de Constantinopla por los turcos.

Entre los motivos de orden social, que señalan los cambios de paradigmas, se destaca el rápido desarrollo del espíritu burgués, sobretodo en las ciudades italianas y flamencas, entre los motivos de índole histórico, la secularización cada vez mayor del progreso y la idea de “progreso indefinido”, que habría de consolidarse en la Ilustración del siglo XVIII.

Entre los motivos de índole intelectual, el hastío creciente que producía en las mentes la mera repetición de los saberes expuestos por los escolásticos, y el desarrollo de las universidades, que condujo a ampliar en forma importante los conocimientos y la crítica de los saberes anteriores; y entre los de orden geográfico, el descubrimiento de América, que dio al hombre una conciencia planetaria, lo puso en contacto con formas de vida muy ajenas y extrañas, dio origen a la primera de las modernas utopías, la de Tomas Moro, y además pudo ofrecer amplio espacio a la extensión de la cultura europea en las nuevas tierras conquistadas. (P. Laín Entralgo. “Historia de la Medicina”. 1977).