La Prueba de Ejercicio Cardio Pulmonar Integrada (PECPI) nos informa datos imposibles de obtener mediante otras pruebas y adicionalmente es la única prueba donde podemos evaluar el acoplamiento de los diferentes sistemás involucrados en el ejercicio, generalmente a su capacidad máxima. (Lea también: Neumonía eosinofílica: presentación de casos)

Gustavo A. Hincapie D.*, Frank B. Pernett A.**

* Y ** Hospital Militar Central.

Servicio de Neumologia.

Bogotá.

Correspondencia: E-mail: gahincapie@hotmail.com

Introducción

Aunque existen muchos métodos para la medición de la función pulmonar y cardíaca ninguno de estos es buen predictor del comportamiento funcional durante el ejercicio.

Por ejemplo: la espirometría en reposo (CVF, VEF1, VEF1/CVF) solamente estima la capacidad ventilatoria, y no los requerimientos ventilatorios durante el ejercicio, y aunque muchos estudios han correlacionado el VEF1 con el VO2 máx en personas con enfermedad pulmonar la variabilidad de la correlación es alta lo que lo hace muy mal indicador.

La prueba de transferencia o Difusión (DLCO) no mide exactamente la limitación cuando el paciente está en reposo, y de hecho es frecuente encontrar pacientes con EPOC o EPID con mediciones de DLCO no tan alteradas teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad (1-2).

La intolerancia al ejercicio es el resultado del desequilibrio en uno o más componentes del transporte de oxígeno y se manifiesta clínicamente con fatiga muscular, disnea, dolor de extremidades o angina. Es esta la razón por la cual la disnea de ejercicio es un problema común a muchas enfermedades, casi siempre es debida a uno de los siguientes factores: Hipoventilación, Alteración hemodinámica, Factores hamatológicos, alteraciones en la difusión o desequilibrio de la relación ventilación / perfusión (2).

Consumo máximo de oxígeno

El determinante más importante en el buen funcionamiento durante el ejercicio es el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) el cual se define como la cantidad máxima de oxígeno adicional para dar la suficiente energía a partir de fuentes anaeróbicas resultando en la acumulación de ácido láctico en el plasma.

Bajo estas condiciones más del 90% del oxígeno que entra por los pulmones es consumido por los músculos esqueléticos. Si se tiene en cuenta la ecuación de Fick es más fácil comprender la integración cardiopulmonar durante el ejercicio.

VO2 máx = G.C. x D(a-v)O2

Las diferentes pruebas de ejercicio varían considerablemente en su complejidad y en el número de variables medidas; desde la simple caminata con examen físico posterior hasta la medición de ejercicio luego de canalización de línea arterial, y de catéter en arteria pulmonar.

La prueba de ejercicio que tiene mayor precisión diagnóstica es la que mide al menos VO2 máx y el umbral anaeróbico, y debe constar al menos de:

- Identificación de las mediciones claves.

- Establecer patrones de anormalidad y limitación al ejercicio.

- Correlación de los hallazgos con la clínica.

Utilidad clínica de la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada PECPI

En la actualidad y cada vez con mayor frecuencia la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada se realiza en muchos pacientes y con diferentes indicaciones, que se agruparan en: valoración de la capacidad de ejercicio, diagnóstico, valoración de respuesta al tratamiento y prescripción de ejercicio.

Valoración de la capacidad de ejercicio

Evaluación de la discapacidad

Principalmente en medicina ocupacional es importante evaluar en forma objetiva la discapacidad asociada a una exposición. Con la PECPI se puede determinar que personas están realmente limitadas para el ejercicio y adicionalmente conocer si el origen de esta limitación es debido a la exposición ocupacional.

Oren y cols (2) encontraron que sólo el 18% de los pacientes evaluados tenían una limitación al ejercicio posiblemente secundaria a la exposición ocupacional.

Valoración prequirúrgica

La capacidad, de un paciente, para aumentar la entrega de oxígeno durante el ejercicio puede correlacionarse con la capacidad de mantener la función orgánica después de cirugía.

Las mediciones más útiles para determinar pacientes de alto riesgo son: el consumo de Oxígeno (VO2) pico y el VO2 en el Umbral Anaerobio (UA). Su principal utilidad es en pacientes ancianos, enfermedad pulmonar o cardíaca no sospechada o pacientes con función orgánica limítrofe.

En pacientes sometidos a cirugía de tórax, en un estudio retrospectivo (3), se encontró que un VO2 < 20 ml/kg/min se asociaba con mayor morbimortalidad.

El gran inconveniente es que no se puede realizar la prueba en todos los pacientes que serán llevados a cirugía pero es una opción importante en la evaluación principalmente en pacientes ancianos y con sospecha, no aclarada con otras pruebas, de enfermedad pulmonar o cardíaca. Falta realizar estudios en otro tipo de cirugías, diferentes a la toracotomía para definir la utilidad en éstas.

Selección de pacientes para trasplante cardíaco

Itoh y cols, (4) encontraron que el VO2 máx. y el UA se correlacionan con las clases funcionales de la New York Heart Association, y adicionalmente Weber (5) propuso una clasificación funcional de acuerdo al VO2 máx y el UA (Tabla 1).

| VO2máx | UA | IC máx | |

| Clase | |||

| (ml/min/kg) | (ml/min/kg) | (L/min/m2) | |

| A | >20 | >14 | >8 |

| B | 16-20 | 11-14 | 6-8 |

| C | 10-15 | 8-11 | 4-6 |

| D | <10 | <8 | <4 |

Como conclusión el VO2 máximo y el UA son las medidas más importantes para pronosticar la sobrevida en un paciente candidato a trasplante cardíaco.

VO2 máx =Consumo de Oxígeno máximo o pico.

UA = Umbral Anaerobio.

IC máx = Índice Cardíaco Máximo de Ejercicio.

Modificado de referencia 5

Diagnóstico

Disnea de causa no explicada

La PECPI es una herramienta útil para definir causas cardíacas, pulmonares, metabólicas, psicológicas (ansiedad, síndromes de pánico, hiperventilación, etc.) o por desacondicionamiento, como responsables de la disnea (6). Las causas son las mismás que a continuación se discutirán como causas de limitación al ejercicio.

Evaluación de limitación al ejercicio

Los síntomás que aparecen con el ejercicio se correlacionan pobremente con las pruebas cardiopulmonares de reposo. De hecho la PECPI es la única herramienta para el diagnóstico de ciertas patologías cardiopulmonares:

- Limitación al ejercicio por isquemia miocárdica silente.

- Falla cardíaca crónica debida a disfunción diastólica.

- Enfermedad vascular pulmonar oclusiva sin evidencia de hipertensión pulmonar.

- Desarrollo de un corto circuito derecha – izquierda durante el ejercicio.

- Enfermedad vascular pulmonar en pacientes con EPOC.

- Desórdenes del músculo que afectan su función.

- Causas psicogénicas de disnea.

Detección temprana de enfermedades

La PECPI, como se mencionó previamente, es de utilidad para diagnosticar isquemia miocárdica silente y sería de utilidad en pacientes de alto riesgo. Igualmente en pacientes con enfermedad tromboembólica su utilización sería importante para detectar el desarrollo de enfermedad vascular pulmonar.

Las enfermedades obstructivas pulmonares en fases leves o tempranas pueden manifestarse y diagnosticarse solamente con los cambios ocurridos durante el ejercicio, y tener pruebas funcionales en reposo normales.

Hipoxemia inducida por el ejercicio

La presión arterial de oxígeno (PaO2) puede ser normal en reposo, pero en pacientes con enfermedad vascular pulmonar, se puede presentar una profunda desaturación con el ejercicio.

Esto es debido a la destrucción del lecho capilar funcional está destruido y en reposo se ha alcanzado el máximo reclutamiento, disminuyendo notoriamente el tiempo de tránsito del glóbulo rojo por dicho capilar.

Los pacientes con aumento de la resistencia vascular pulmonar pueden desarrollar un cortocircuito derecha – izquierda durante el ejercicio debido a un foramen ovale potencialmente permeable y esta es otra causa de hipoxemia, esto puede identificarse fácilmente haciendo que el paciente repita la PECPI respirando oxígeno al 100%.

Respuesta a tratamiento

Para utilizar la PECPI como instrumento para evaluar la respuesta a un tratamiento determinado se requieren técnicos bien entrenados y una cuidadosa calibración del sistema (7), para evitar sesgos en el momento de evaluar la respuesta a una intervención o un medicamento.

Principalmente utilizada en seguimiento y evaluación de la respuesta a algunos inmunomoduladores en enfermedad intersticial.

Prescripción de ejercicio

Rehabilitación cardíaca

El American College of Sports Medicine (ACSM) (8), recomienda una tasa de trabajo entre el 40-85% de la frecuencia cardíaca máxima predicha, pero los estudios de Itoh y Kato (9), utilizaron en lugar de las recomendaciones del ACSM, el Umbral Anaerobio para definir el nivel de ejercicio en pacientes en postoperatorio de cirugía valvular cardíaca o de revascularización coronaria.

Esta estrategia parece más segura, y el nivel de ejercicio se puede mantener por períodos más largos lo que incrementa el VO2 y adicionalmente incrementa la sensación de bienestar.

Rehabilitación pulmonar

Muchos estudios han demostrado que la rehabilitación pulmonar mejora la tolerancia al ejercicio y reduce la disnea con éste en pacientes con EPOC.

Los pacientes con EPOC, generalmente están limitados ventilatoriamente. Esta limitación ventilatoria es dada principalmente porque el nivel de ventilación que puede mantenerse es bajo y el nivel de ventilación necesario para un determinado trabajo es alto.

El techo ventilatorio bajo es debido ala fatiga de los músculos respiratorios por el alto trabajo respiratorio y el requerimiento respiratorio elevado es secundario al intercambio gaseoso no eficiente (VD/VT elevada).

En estos pacientes también es probable una alteración en la musculatura esquelética que induce acidosis láctica temprana.

La principal causa de estas alteraciones musculares es debida al desacondicionamiento por la inactividad (10), pero también puede deberse a la malnutrición, los niveles bajos de hormonas anabólicas y miopatía por corticoides. Mediante la PECPI se prescriben niveles de ejercicio en un porcentaje alto de la tolerancia a ejercicio pico.

Atletas de alto rendimiento

El entrenamiento de atletas de alto rendimiento está basado en prácticas conocidas y en la aplicación de estrategias de entrenamiento basadas en los resultados de experimentación fisiológica. La PECPI es la principal forma de conocer las variaciones fisiológicas individuales y la mejor forma de formular un plan de entrenamiento. El plan debe hacerse dependiendo del tipo de ejercicio a realizar (corta duración o larga duración).

Protocolos para la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada

Se realiza ejercicio en banda o bicicleta, siendo más precisa la medición en bicicleta, ya que permite la medición del trabajo en forma directa, menos artefactos en el electrocardiograma, más económico y más seguro. Sin embargo, es mejor tolerada y la adaptación es más fácil en la banda.

Para decidir que tipo de protocolo debe utilizarse se calculará la proporción de trabajo mínima del paciente mediante fórmulas establecidas, con el fin de manejar la intensidad adecuada tratando de realizar un tiempo de ejercicio mayor a 8 minutos pero inferior a 12 minutos.

Durante el ejercicio se registran al menos cuatro señales principales: flujo aéreo, oxígeno, CO2, y frecuencia cardíaca; los cuales son medidos en cada respiración (breath by breath). El tiempo y el protocolo de ejercicio se escogen de acuerdo a la enfermedad de base del paciente pretendiendo terminar la prueba en máximo 12 minutos (1,2,14,15).

Mediciones de la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada

En reposo debe hacerse un electrocardiograma de 12 derivaciones, gases arteriales y espirometría.

La prueba de ejercicio permite evaluar simultáneamente la actividad cardiovascular y el sistema respiratoria para hacer su mejor función; el intercambio gaseoso. Para esto se realizan algunas mediciones directas y basadas en estas otras calculadas. (Tabla 2).

Capacidad aeróbica máxima (VO2máx)

Tabla 2. Variables que se miden en la PECPI

| Mediciones directas | Mediciones calculadas |

| electrocardiograma | VO2/WR |

| VO2max | O2Latido |

| Umbral anaeróbico | VE=VD+VA |

| Frecuencia cardíaca | Reserva respiratoria = MVV – VE |

| Frecuencia respiratoria | VD / VT |

| PaO2 | D(a-a)O2 |

| PaCO2 | P(a-ET)CO2 |

La medición de esta variable tiene la respuesta a dos importantes preguntas que se deben hacer antes de iniciar la prueba:

¿Tiene el paciente limitación al ejercicio?

Si hay limitación al ejercicio, ¿Cuáles son las posibles causas?

La medición del VO2 máx responde la primera pregunta, ya que si este es normal es probable que el paciente no padezca de enfermedad que cause limitación al ejercicio. Por otro lado si hay VO2 máx disminuido deben encontrarse las causas de enfermedad con las otras mediciones. El valor estimado para determinar normalidad es 84% del VO2 máx predicho. Hay cuatro relaciones mayores con las que se compara el VO2 máx para estimar la posible causa de la limitación al ejercicio:

VO2 máx vs. Trabajo, VO2 máx vs. Oxígeno latido, VO2 máx vs. Frecuencia cardíaca y VO2 máx vs. Ventilación minuto.

VO2 máx vs. trabajo

Esta relación refleja los requerimientos metabólicos para el ejercicio, o sea el costo de oxígeno necesario para realizar el trabajo. Cuando los requerimientos metabólicos están incrementados, como ocurre en la obesidad, la relación VO2 máx/WR está desviado hacia arriba.

Derivada de esta ecuación se deriva la relación DVO2 máx/DWR. Que representa el incremento del VO2 máx debido al incremento en el trabajo, y es independiente de edad, sexo y talla. Refleja la cantidad de O2 tomado por unidad de trabajo realizado.

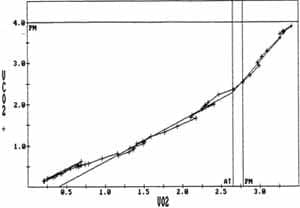

Figura 2. Al relacionar VCO2 contra VO2 se observa el aumento en forma lineal durante el ejercicio, el cual se pierde en el umbral anaeróbico donde hay por la acidosis láctica producción aumentada de CO2.

Figura 3. Durante el ejercicio hay disminución de la Vd/Vt normalmente desde 0,3 hasta 0,1.

Oxígeno latido

Refleja la capacidad del corazón de entregar O2 en cada latido cardíaco. Es calculado dividiendo VO2 máx/FC y es igual a VS x D(a-v)O2. Se considera anormal una meseta de O2 latido por debajo del 80%. Las enfermedades asociadas a volumen sistólico bajo se asocian a disminución del O2 latido.

Umbral anaeróbico

Es el valor de VO2 en el cual el metabolismo anaeróbico suplementa el metabolismo aeróbico, el cual ocurre en el 50 a 60% del VO2 máx predicho en individuos sedentarios normales.

Es una de las mediciones que en forma no invasiva provee información sobre la respuesta cardiovascular al estímulo del ejercicio ya que es una variable disminuida casi exclusivamente en pacientes con enfermedad cardíaca, a tal punto que los pacientes con EPOC que presentan umbral anaeróbico menor a 40% se les debe estudiar coomorbilidad cardiovascular.

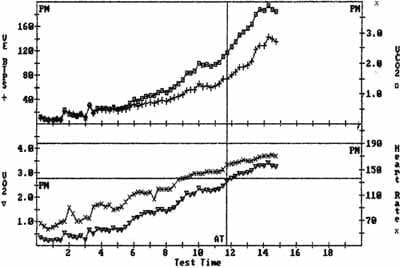

Frecuencia cardíaca y relación frecuencia cardíaca – VO2 máx

Durante el aumento de la frecuencia cardíaca debido al incremento del ejercicio, el gasto cardíaco inicialmente se eleva debido a aumento del volumen sistólico, y de la frecuencia cardíaca, mientras que en ejercicio intenso, está aumentado casi exclusivamente a expensas de frecuencia cardíaca, por tanto la relación FC/VO2 máx es lineal. En enfermedad cardiovascular debido a que hay un volumen latido bajo, la frecuencia cardíaca se eleva más de lo esperado desplazando la curva FC/VO2 máx hacia arriba y hacia la izquierda.

Factores respiratorios

VE-VO2

Una respuesta ventilatoria anormal está representada por una ventilación excesiva a un VO2 bajo. La ventilación aumentada puede ser el reflejo de una hiperventilación, o de una ventilación ineficiente.

Capacidad ventilatoria máxima

Como no existe un “standard de oro” se prefiere utilizar la Ventilación Voluntaria Máxima (MVV), la cual puede ser medida directamente o calculándola a partir de: MVV = VEF1 x 40 (18).

Reserva respiratoria

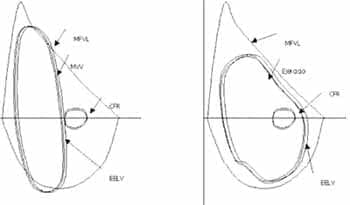

Este concepto se utiliza para denotar la limitación ventilatoria que ocurre durante el ejercicio. Se expresa como la relación que hay entre la MVV y la ventilación máxima lograda durante el ejercicio. Una reserva respiratoria disminuida o ausente es un criterio para establecer limitación ventilatoria al ejercicio (18). Figura 5.

Figura 5. Ventilación voluntaria máxima en el panel izquierdo, e hiperpnea de ejercicio en el panel de la derecha. Un ejemplo de la diferencia en el patrón de respiración cuando la maniobra de VVM es realizada comparada con el mismo sujeto normal, cerca del ejercicio máximo. La VVM es realizada a volúmenes pulmonares altos, volumen pulmonar de fin de espiración (EELV) aumentado resultando en una carga elástica elevada para la respiración y requiere grandes presiones pleurales espiratoiras para obtener flujos altos en el inicio de la espiración (aumentando el trabajo respiratorio). Por el contrario, durante el ejercicio el EELV es reducido lo cual conlleva a un volumen corriente en una posición más óptima en la relación presión-volumen del pulmón y la pared torácica, resultando en menor trabajo respiratorio.

Patrones respiratorios

VT/VC

Aunque tanto el volumen corriente (VT) como la frecuencia respiratoria se elevan durante el ejercicio, para aumentar la ventilación minuto, (VE) el inicio de ésta está dado por el incremento en el VT el cual si permanece constante representa el 50 a 60% de la CVF, mientras que el incremento final de la VE está dado por aumento en la FR. En los pacientes con EPID la magnitud de los cambios en el patrón respiratorio se correlacionan con la severidad.

Intercambio gaseoso pulmonar

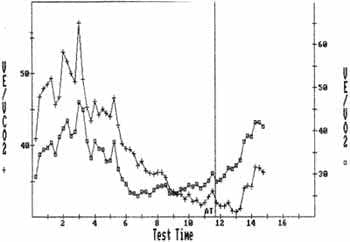

VE/VCO2

Es un dato útil para el cálculo de la relación VD/VT y estimar la eficiencia de la ventilación minuto durante el ejercicio. Durante el ejercicio máximo en personas normales, la VE/VCO2 usualmente disminuye al inicio y gradualmente alcanza un nadir el cual corresponde al umbral anaeróbico y se aumenta luego hasta valores similares a los del trabajo inicial.

Se consideran valores normales VE/VCO2 en UA de 31,9 +/- 4,3. Valores superiores sugieren ineficiencia de la ventilación y puede ser dada por dos causas: Aumento de VD/VT o hiperventilación.

Si ocurre hiperventilación ésta produce disminución marcada de la PaCO2 y aumento de la PETCO2, por tanto un aumento de VE/VCO2 con PETCO2 normal descartan hiperventilación y sugieren aumento de VD/VT. Figura 4.

Figura 4. En esta gráfica se observa la relación entre la VE y la VCO2 y el VO2. Durante la etapa inicial del ejercicio se observa hiperventilación, seguido de un aumento del VO2 y del VCO2 lo que disminuye la relación. Durante el umbral anaeróbico hay nuevamente aumento de la ventilación por tanto la relación aumenta. El nadir se correlaciona con el umbral anaeróbico.

Respuesta normal al ejercicio

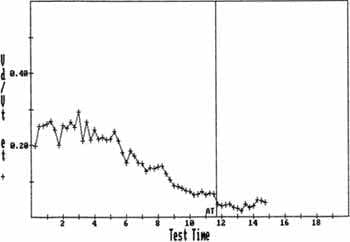

En la Figura 1 se observa el comportamiento de algunas de las variables mencionadas, comparadas contra tiempo de ejercicio (eje X). La línea vertical corresponde al umbral anaeróbico, y las líneas horizontales a los predichos máximos de las diferentes variables.

Normalmente y como se observa en la gráfica el VCO2 y la VE aumentan a medida que aumenta la proporción de trabajo. El aumento del VO2 y de la VCO2 se realiza en forma homogénea hasta llegar al umbral anaeróbico donde se presenta un gran aumento de la VCO2.

Figura 1 . La curva de VCO2 (Cuadros) y VE (+) inician y aumentan linealmente hasta que aparece la hiperventilación justo antes del Umbral anaeróbico, donde aumenta la VCO2. El VO2 (triángulos) aumenta en forma lineal con respecto a la VCO2 hasta que se llega al umbral anaeróbico.

Durante el ejercicio hay aumento de todas las variables medidas hasta el final del ejercicio, en proporción descrita en la Tabla 5.

Tabla 5. Valores normales promedio

| Variable | Reposo | Pico | Aumento |

| VO2 (L/min.) FC (L/min) VS (mL) Q (L/min) VE(L/min) C(a-v)O2 (ml/L) |

0.250 70 70 5 8 50 |

3.0-4.5 180 105-040 20-25 180 150 |

12-18 veces 2.5-3 veces 1.5-2 veces 4-5 veces 20-25 veces 3 veces |

Interpretación de la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada

A pesar de que existen diferentes algoritmos de lectura de PECPI son muchos los errores que se pueden cometer al leer la prueba sin tener en cuenta otras variables clínicas y fisiológicas del paciente. La mejor estrategia para una adecuada lectura es:

1. Identificación de la variable más importante que se correlacione con un fenómeno determinado.

2. Establecer factores que limitaron el ejercicio (cansancio, dolor, claudicación).

3. Correlacionar los resultados con la clínica.

Muchos factores contribuyen a la intolerancia al ejercicio en pacientes con enfermedad cardiovascular incluyendo aporte inadecuado de oxígeno, anormalidades en la distribución de la circulación periférica, anormalidad musculoesquelética, y desacon-dicionamiento físico. En los pacientes con enfermedad cardiovascular el ejercicio se interrumpe tempranamente con VO2máx bajo (16,17).

Una de las características de la enfermedad pulmonar es la reducción de la reserva respiratoria, asociada a un VO2 máx bajo con oxígeno latido proporcional al VO2 máx.

Patrones frecuentes en enfermedad cardiaca y pulmonar

A continuación se enumeran los patrones más frecuentes en enfermedad cardiaca y pulmonar (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Anormalidades Cardiovasculares

| Anormalidades EKG |

| Depresión ST |

| Arritmia |

| Respuesta tensional anormal |

| VO2 máx bajo |

| O2 latido reducido (meseta) |

| Umbral Anaeróbico < 40% VO2 máx predicho |

| VO2 máx / WR reducida |

Tabla 4. Anormalidades ventilatorias

| Reducción de Reserva REspiratoria |

| Patrones respiratorios anormales |

| FR, VT, VD/VT, |

| Anormalidad espirometría |

| VO2máx bajo |

| Ineficacia ventilatoria (VE/VCO2anormal) |

| Anormalidades gasimétricas |

| Hipoxemia, aumento D (A-a) O2 SatO2 |

Bibliografía

1. American Thoracic Society (ATS) and the American College of Chest Physicians (ACCP) ATS/ACCP Statement on Cardiopulmonary Exercise Testing. Am. Journal Of Respir. Crit. Care Med; 2003; 167: 211-277.

2. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, et al. Principles of exercise testing and interpretation. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. p. 198-200.

3. Oren A, Sue DY, Hansen JE, et al. The role of exercise testing in impairment evaluation. Am Rev Respir Dis 1987;135:230-235.

4. Smith TP, Kinasewitz GT, Tucker WY, et al. Exercise capacity as a predictor of post-thoracotomy morbidity. Am Rev Respir Dis 1984;129:730-734.

5. Itoh H, Taniguichi K, Koike A, et al. Evaluation of severity of heart failure using ventilatory gas analysis. Circulation 1990;81:II31-II37.

6. Weber KT. Cardiopulmonary exercise testing and the evaluation of systolic dysfunction. In: Wasserman K ed. Exercise Gas Exchange in Heart Disease. Armonk, NY: Futura Publishing Company; 1996. p. 55-62.

7. Flaherty KR, Wald J, Weisman IM, et al. Unexplained exertional limitation: Characterization of patients with a mitochondrial myopathy. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: 425-432.

8. Cohn JN, Ziesche S, Johnson G, et al. Use of exercise gas exchange measurements in multicenter drug studies. In: Wasserman K, ed. Exercise Gas Exchange in Heart Disease. Armonk, NY: Futura Publishing Company; 1996. p. 245-256.

9. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. p. 151-235.

10. Itoh H, Kato K. Short-term exercise training after cardiac surgery. In: Wasserman K, ed. Exercise Gas Exchange in Heart Disease. Armonk, NY: Futura Publishing Company; 1996. p. 229-244.

11. Casaburi R. Deconditioning. In: Fishman AP, ed. Pulmonary Rehabilitation. Lung Biology in Health and Disease Series. New York: Marcel Dekker; 1996. p. 213-230.

12. Zeballos RJ, Weisman IM. Reliability of ear oximetry during exercise and hypoxia in black subjects. Chest 1989;96:162S.

13. Smyth RJ, D’Urzo AD, Slutsky, et al. Ear oximetry during combined hypoxia and exercise. J Appl Physiol 1986;60:716-719.

14. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, et al. Principles of exercise testing and interpretation. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. p. 124-125.

15. Weisman IM, Zeballos RJ. Clinical Exercise Testing In: Chupp GL ed. Pulmonary Function Testing. Clin Chest Med 2001;22:679-701.

16. Hansen JE, Sue DY, Wasserman K. Predicted values for clinical exercise testing. Am Rev Respir Dis 1984; 129:S49-S55.

17. Bruce RA, Kusumi F, Hosmer D. Máximal oxygen intake and nomographic assessment of functional aerobic impairment in cardiovascular disease. Am Heart J 1973;85:546-562.

18. Johnson BD, Weisman IM, Zeballos RJ, et al. Emerging concepts in the evaluation of ventilatory limitation during exercise: The exercise tidal flow-volume loop. Chest 1999; 116:488-503.

19. Jones NL. Clinical Exercise Testing 3 rd Ed. Philadelphia : W.B. Saunders, 1988.

20. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, et al. Principles of exercise testing and interpretation. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. p. 165-177.

21. Carlson DJ, Ries AL, Kaplan RM. Prediction of máximum exercise tolerance in patients with COPD. Chest 1991;100:307-11.

22. Gilbreth EM, Weisman TM. Role of exercise stress testing in preoperative evaluation of patients for lung resection. Clin Chest Med 1994:389-403.

23. Howard DK, lademarco EJ, Trulock EP. The role of cardiopulmonary exercise testing inlung and heart-lung transplantation. Clin Chest Med 1994;15:405-20.

24. Johnson B, Beck K, O’Malley K, et al. Pulmonary mechanics during exercise in patients with chronic heart failure. Eur Respir J 1998; 12(suppl):428S.

25. Johnson B, Beck K, Zeballos J, Weisman I. Advances in Pulmonary Laboratory Testing Chest 1999; 116:1377–1387.

26. Johnson BD, Weisman IM, Zeballos RJ, et al. Emerging concepts in the evaluation of ventilatory limitation during exercise: the exercise tidal flow-volume loop. Chest 1999; 116:488 –503.

27. Martinez FJ, Orens JB, Whyte RI, et al. Lung mechanics and dyspnea after lung transplantation for chronic airflow obstruction. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153:1536 –1543.

28. Martinez FJ, Stanopoulos I, Acero R, et al. Graded comprehensive cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of dyspnea unexplained by routine evaluation. Chest 1994;105:168-74.

29. O’Donnell DE, Bertley JC, Chau LK, et al. Qualitative aspects of exertional breathlessness in chronic airflow limitation: pathophysiologic mechanisms. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155:109 –115.

30. Ortega F, Montemayor T, Sanchez A, et al. Role of cardiopulmonary exercise testing and the criteria used to determine disability in patients with severe COPD. Am J Respir Crit Care Med 1994;150:747-51.

31. Ries AL. The importance of exercise in pulmonary rehabilitation. Clin Chest Med 1994;15:327-37.

32. Sue DY. Exercise testing in the evaluation of impairment and disability. Clin Chest Med 1994;15:369-87.

33. Weisman IM, Zeballos RJ. An integrated approach to the interpretation of cardiopulmonary exercise testing. Clin Chest Med 1994;15:421-45.

34. Weisman IM, Zeballos RJ. Cardiopulmonary exercise testing the need for standardization. Pulmonary Perspectives (ACCP) 1992;9:5-8.

35. Zeballos RJ, Weisman IM. Behind the scenes of cardiopulmonary exercise testing. Clin Chest Med 1994;15:193-213.