Efecto Placebo y Disfunción Eréctil

Dr. José Miguel Silva H.

Jefe Unidad de Urología. Hospital Universitario de San Ignacio

– Universidad Javeriana. BogotáD.C- Colombia

Resumen

Se trata de una revisión de los conceptos generales del placebo y de un análisis sobre el comportamiento del efecto placebo en los tratamientos para disfunción eréctil. Posiblemente, muchos de los resultados positivos de los diversos tratamientos, tradicionalmente atribuidos al efecto placebo, obedezcan en mayor medida a sesgos de interpretación.

Son muchas las enfermedades que al ser tratadas se han beneficiado del efecto placebo, y la disfunción eréctil no es la excepción.

El concepto semántico del placebo evolucionó a partir del verbo latino placere (complacer) y fue incorporado en el lenguaje médico como un sustantivo sólo hasta 1811, cuando aparece definido en el Hooper´s Medical Dictionary como “toda medicación prescrita, más para complacer al enfermo que para resultarle útil”1. Así surge el elemento sicológico que más tarde permite que A.D. Berg en 1950, separe los conceptos de placebo y efecto placebo, al afirmar que “toda intervención terapéutica incluido el placebo, tiene efecto placebo”2.

El efecto placebo es, sin lugar a dudas, tan antiguo como la misma terapéutica. El alivio obtenido por la mayoría de los tratamientos surgidos de la farmacopea popular hasta los comienzos del siglo XX, con seguridad obedece a éste.

Son innumerables los tratamientos para impotencia conocidos como afrodisíacos y es probable que el efecto placebo haya permitido, al menos en parte, que muchos de ellos perduren a lo largo del tiempo en el vademécum popular.

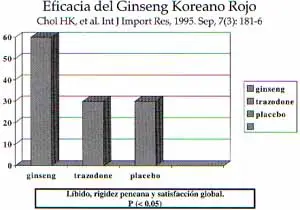

Es así como el efecto benéfico del Ginseng, planta nativa de la China, Corea y Siberia, descrito por los médicos tradicionales desde tiempos inmemoriales, sigue siendo popular a pesar de la escasa evidencia acerca de su efecto terapéutico, en parte, por las propiedades mágicas adjudicadas a la raíz de la planta por su vago parecido con la forma humana.

De igual manera sucede con otros tratamientos para la disfunción eréctil, tales como, los testículos de toro propuestos por Plinio el Viejo en la antigua Roma o aquellos sugeridos durante la Edad Media, cuando se pensaba que la impotencia era el resultado de hechicerías y sortilegios, y que por tanto, debía ser combatida mediante intervención divina a través de la participación de oficiantes o peregrinaciones a lugares sagrados. Con el remedio Siciliano famoso en el siglo XIX, compuesto de una mezcla de bilis de cuervo y aceite de sésamo y otras diversas fórmulas de comienzos del siglo XX, basadas en dosis bajas de estricnina y semillas de calabaza. Los anteriores son, solamente algunos ejemplos de los múltiples tratamientos empleados a través de la historia para combatir un problema tan antiguo como el hombre mismo y que ha respondido, entre otras razones, al efecto placebo que a su vez es tan antiguo coma la propia terapéutica3.

El beneficio del placebo como tratamiento, ha sido poco cuestionado desde la publicación de Beecher en 1955, titulada “The powerfull placebo”, donde concluyó que se podía presentar mejoría subjetiva y objetiva, en una amplia gama de condiciones médicas en alrededor del 35% de los casos4. Es posible que de esta aseveración se origine el concepto tradicionalmente aceptado, de que el efecto placebo favorece la respuesta positiva, en cerca del 30% de los pacientes que reciben cualquier forma de tratamiento con intención curativa para la disfunción eréctil.

El mecanismo de acción del placebo y aún del principio activo, contempla un efecto no específico, que surge de la seguridad reflejada por el clínico con respecto al tratamiento ofrecido, del interés y reputación del médico, o que emerge de la noción preconcebida del paciente con relación al medicamento; esto último, se obtiene en muchos casos por la educación brindada al consumidor a través de los medios de comunicación.

Un ejemplo de esta situación se vio en el estudio de premercadeo del fármaco Sildenafil en Colombia, Ecuador y Venezuela, el cuál obtuvo una respuesta positiva del 66% y 35% con el placebo5. La respuesta con el placebo es alta, cuando se compara con los estudios similares realizados en otros países6,7. Tal vez, ésto sea debido a que el estudio se llevó a cabo cuando el medicamento ya había sido lanzado en muchas partes del mundo y los grupos de estudio se vieron rodeados de alta difusión por medio de la prensa; lo que pudo aumentar la seguridad del usuario con respecto al medicamento.

Se han sugerido diversos mecanismos mediadores de la respuesta orgánica al placebo, entre los que se incluyen los sistemas hormonal, inmune y el sistema nervioso autonómico y motor. La respuesta en los casos de disfunción eréctil, está probablemente mediada por los sistemas hormonales y nervioso autonómico8.

El patrón de respuesta al placebo es transitorio y el final de su acción puede ser abrupto o progresivo, pero de todas maneras tiende a disminuir con el tiempo. Por lo tanto, éste es uno de los fenómenos que se debe considerar en las respuestas de corta duración obtenidas con los tratamientos orales para disfunción eréctil, especialmente en aquellos pacientes que tienen un sustrato depresivo.

Además del efecto específico del medicamento y de su efecto placebo o inespecífico, en la acción curativa de un tratamiento determinado influye la historia natural de la enfermedad, que cuando es oscilante, permite que los pacientes consulten en los períodos más sintomáticos y a partir de ese punto su evolución natural sea hacia la mejoría aún sin tratamiento, es lo que se ha denominado regresión a la media.

Intervienen además factores desconocidos que son interpretados como variaciones aleatorias. Por lo tanto, los notables resultados de algunos placebos, en ocasiones obedecen a sesgos que dan falsa impresión curativa del efecto placebo.

Estudios más recientes que el de Beecher, que suele ser citado con frecuencia, se han centrado más en medir el papel del placebo como tratamiento que como método de comparación en investigación clínica. El artículo titulado, ¿Is the placebo powerless?, consiste en una revisión sistemática de las investigaciones en las que los pacientes fueron aleatorizados con placebo y sin tratamiento9. Cuando se comparó el placebo con ningún tratamiento, hubo poca evidencia de que el placebo tuviera el alto poder clínico que se le venía atribuyendo. Los investigadores encontraron efecto significativo en los estudios que midieron resultados subjetivos continuos como es el dolor. Los placebos, en general, no fueron significativos cuando se midieron resultados binarios, tampoco cuando fueron continuos objetivos, como corresponde a la mayoría de los protocolos para disfunción eréctil. También encontraron, un sesgo relacionado con mayor efecto placebo en investigaciones con muestras pequeñas.

La ética moderna que rige el ensayo clínico y que surge a partir del informe Belmont10, de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos de Investigación en las Ciencias Biomédicas y del Comportamiento, del congreso de los Estados Unidos (1974), establece los cánones y principios para el uso del placebo en investigación. Estos preceptos éticos son también aplicables al uso del placebo como una forma de tratamiento.

Se destacaron los siguientes principios:

Reciprocidad, que manda no hacer a los demás lo que no quisiéramos que ellos hicieran con nosotros.

Universalidad, mediante el cuál una acción se califica siempre como correcta o incorrecta cuando se repite en situaciones iguales.

No – maleficencia, no hacer daño.

Justicia, equidad en la distribución de las cargas y beneficios

Autonomía, respeto por la preferencia de las personas

Beneficencia, respeto por los ideales de vida buena de las personas

El beneficio obtenido por la investigación clínica con el uso del placebo en la aplicación del método experimental es indiscutible, debido a que permite separar el efecto terapéutico específico del efecto inespecífico o “ruido de fondo”.

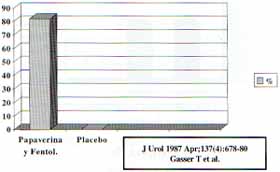

Un factor determinante dentro de la evaluación del efecto placebo, consiste en la fuerza o dureza de la respuesta que se mide; puesto que en la medida en que la respuesta sea más objetiva que subjetiva, se disminuyen los factores que causan falsa impresión con respecto al placebo8. En estos términos la posibilidad de que la respuesta obedezca al efecto placebo disminuye y la necesidad de un grupo control con placebo es menor. Es el caso de la respuesta presentada con los agentes vasoactivos intracavernosos, en los cuales la aplicación directa del medicamento conduce a vasodilatación de los sinusoides proporcional al buen estado del lecho vascular y por lo tanto no se debe esperar una alta respuesta del grupo placebo. (Véase Figura 1)

Figura 1

Agentes vasoactivos

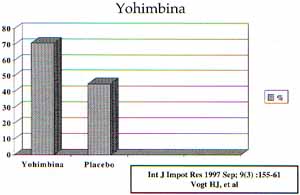

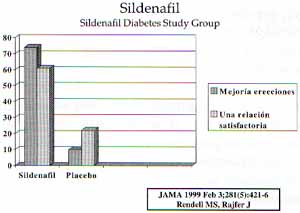

Sucede un situación similar con los estudios de Sildenafil, que han utilizado como patrón de calificación el Índice Internacional de Función Eréctil que permite comparar de manera uniforme la respuesta al tratamiento. En dichos estudios la respuesta al placebo es generalmente baja, aún en los escenarios más difíciles, como es el caso de los pacientes diabéticos donde la respuesta fue positiva en el 53% de los que recibieron medicamento y del 10% en quienes recibieron placebo12. No son tan contundentes, por el contrario, los estudios realizados con el Ginseng coreano rojo13,14 o la Yohimbina15,16, incluido un metanálisis donde la medición se realizó con cuestionarios acerca de tópicos subjetivos, y en los que la respuesta al placebo además de ser notablemente más alta (30% a 45%), alcanza cifras próximas a las obtenidas con la sustancia activa. Por eso se deben analizar con cuidado los estudios en los que los medicamentos muestran alto porcentaje de respuesta al placebo y tener en cuenta que la medición se haya hecho con una escala simétrica, que evite obtener respuestas irrelevantes, condicionadas o de cortesía, o que se hubiese cometido el error de inducir una distribución condicional a los tratamientos respectivos. (Véanse figuras 2a, 2b y 2c).

Figura 2a Figura 2b

Figura 2c

Debido a que los pacientes con disfunción eréctil no tienen riesgo de que se afecte la sobrevida , ni riesgo de morbilidad irreversible, los estudios en general deben incluir un grupo de control, que bajo condiciones similares reciba preparaciones inactivas indistinguibles de la terapia nueva.

Se ven publicados con frecuencia en disfunción eréctil, estudios no controlados o con controles históricos, en los cuales los resultados nuevos son comparados con los resultados obtenidos en otras investigaciones; estos estudios tuvieron cabida en la introducción de los tratamientos quirúrgicos de prótesis peneanas, donde nunca se hicieron investigaciones controladas para medir si las erecciones que se obtenían eran lo suficientemente rígidas para lograr la penetración vaginal y restablecer la vida sexual, sino que la efectividad del tratamiento se hizo aparente por comparaciones históricas.

Algo similar ha ocurrido con los procedimientos vasculares que pretenden restablecer las erecciones, como la revascularización peneana y ligadura de la vena dorsal profunda; sin embargo, a pesar de que la medición de la respuesta es menos objetiva porque requiere de la aplicación de cuestionarios y de la medición de las erecciones nocturnas, existen consideraciones éticas que no permiten realizar estudios controlados con las técnicas quirúrgicas vasculares.

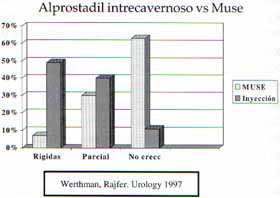

Con el desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de la impotencia, seguramente crecerá el interés por las investigaciones con controles activos, en las que el control consiste en la mejor terapia estándar disponible. Lo anterior es debido a que entre más tratamientos probados se tengan, se presentarán mayores limitaciones éticas para el uso del placebo. Los estudios disponibles con este tipo de control, han comparado, por ejemplo: Alprostadil intracavernoso con intrauretral, y demuestran la significativa superioridad estadística y clínica de la vía intracavernosa. (Véase figura 3).

Figura 3

La inquietud ética sería, sí es justificable exponer a un grupo de pacientes a una terapia no efectiva (placebo), cuando hay un tratamiento efectivo ya probado y disponible. Esta inquietud se resuelve de manera fácil en disfunción eréctil, por las razones ya expuestas, de que se trata de una enfermedad que no compromete la sobrevida y que, por lo tanto, el curso clínico no se afecta con la exposición a periodos cortos de placebo. La condición obligatoria para las investigaciones con controles activos es que dichos controles hayan sido comparados con placebo en estudios previos. Es interesante esta forma de control activo, por que permite tener apreciaciones más seguras, en especial, de la terapia oral ya existente para disfunción eréctil y de la que está por llegar.

En conclusión, el uso del placebo como tratamiento en disfunción eréctil es posible que se vea cada vez más limitado, en la medida que surjan y se validen nuevos medicamentos. El efecto inespecífico de los fármacos para disfunción eréctil cuando se utilizan parámetros fuertes de medición o instrumentos validados y uniformes, puede no ser tan alto como se ha venido pensando desde el informe de Beecher (1955).

La disfunción eréctil tiene dentro de su historia natural características que la hacen susceptible al efecto placebo, pero también a malas interpretaciones del mismo durante los tratamientos (particularmente orales), por lo que no se debe deslegitimar la queja cuando dicho efecto está presente.

El placebo en la investigación, en general; y, en particular, en el campo de la disfunción eréctil ha desempeñado un papel importante para el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas; pero es muy probable que las investigaciones futuras exijan cada vez más estudios con controles activos.

Bibliografía

1. Abajo F, Gracia D. Ética del uso de placebo en investigación clínica. Investigación y Ciencia. Noviembre 1997.Pag 90.

2. Berg A; Placebos: a brief review for family physicians. J.Fam. Pract. 5:97-100

3. Brooks M: The past, en The Lifelong Lover . Pag: 7-9. Doubleday and Company Inc. New York.

4. Beecher H, 1955.The powerfull placebo.J. Am Med Assoc.159: 1602-1606.

5. A double blind randomized placebo controlled, pareallel group, multicenter, flexible dose escalation stdy to asses the effficacy and safety of viagra (sildenafil) administered as required to male patients with erectile dysfunction in Latin America. Pfizer CELA. XXV Congreso Confederación Americana de Urología. Buenos Aires, Argentina. Octubre de 2000. Poster.

6. Padma -Nathan H, Steers WD, Wicker PA. Efficacy and safety of oral Sildenafil in the treatment of erectil dysfunction: a double-blind, placebo- controlled study of 329 patients. Sildenafil Study Group. Int J Clin Pract 1998, 52:375-379.

7. Goldstein I, Lue T, Padma.Nathan H, et al. Oral Sildenafil in the treatment of erectil dysfunction. N Engl J Med, 1998, 338: 1397 – 1404.

8. Clark P, Leaverton P, .Scientific and ethical issues in the use of placebo controls in clinical trials .Annu Rev.Public Health.1994, 15:19-38

9. Hróbjartsson M, Gotzsche M. Is the placebo powerless?. N.Engl J Med, Vol.344, No.21;1594-1602.

10. Abajo F, Gracia D. Ética del uso de placebo en investigación clínica. Investigación y Ciencia. Noviembre 1997.Pag 94-95.

11. Rendell M, Rajfer J, Wicker P. Sildenafil for treatment of erectile dysfuncttion in men with diabetes: a randomized controlled trial.Sildenafil Diabetes Stydy Group. JAMA. 1999. Feb 3;281(5): 421-6.

12. Montorsi F, et al. Efficacy and safety of fixed dose oral Sildenafil in the tretment of erectile dysfunction of various etiologies. Urology 1999 May; 53(5): 1011-8.

13. Choi HK, Seong DH. Clinical efficacy of Korean red ginseng for erectile dysfunction. Int J Impot Res 1995 Sep;7(3):181-6

14. Choi YD,Rha HK, Choi HK. In vitro and in vivo experimental effect of Korean red ginseng on erection. J Urol 1999 Oct;162(4): 1508-11

15. Vogt HJ, e al. Double-blind placebo-controlled safety and efficacy trial with yohimbine hydrochloride in the treatment of non organic erectil dysfunction. Int J Impot Res, 1997. Sep;(3): 155-6

16. Ernst E, Pittler MH.Yohimbine for erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.J Urol 1998 Feb; 159(2): 433-6.

Excellent way of describing, and good paragraph to take information on the topic of my presentation focus, which i am going to deliver in school.

Gracias por tu comentario Lashonda