En la Conmemoración del Centenario de su Fallecimiento

Parte I

Académico Dr. Adolfo de Francisco Zea

Hace cien años, el 14 de julio de 1908, falleció en Bogotá el doctor Juan de Dios Carrasquilla Lema. En las exequias, que se llevaron a cabo el día siguiente en la Capilla del Sagrario, el doctor Luis Zea Uribe, mi abuelo, quien fuera su discípulo y su amigo, pronunció la oración fúnebre de rigor en representación de la Academia Nacional de Medicina que Carrasquilla había presidido varios años atrás.

Hace cien años, el 14 de julio de 1908, falleció en Bogotá el doctor Juan de Dios Carrasquilla Lema. En las exequias, que se llevaron a cabo el día siguiente en la Capilla del Sagrario, el doctor Luis Zea Uribe, mi abuelo, quien fuera su discípulo y su amigo, pronunció la oración fúnebre de rigor en representación de la Academia Nacional de Medicina que Carrasquilla había presidido varios años atrás.

En su discurso en homenaje al eximio científico, Zea Uribe dijo las siguientes palabras: “Es un espectáculo conmovedor el de la desaparición de los seres. Parece que la muerte abre un interrogante a la Filosofía, y que ésta no ha podido resolver de manera satisfactoria y universal el enigma de los destinos últimos del hombre… Juan de Dios Carrasquilla debió desprenderse de los lazos que lo retenían a la materia, sin temores a las liquidaciones finales, porque fue un hombre bueno; porque fue consecuente con sus convicciones íntimas; porque abrió su entendimiento a la razón y a la ciencia sin prejuicios de ninguna especie y aceptó sus conclusiones como la expresión genuina de la Verdad, vista a la más pura luz; porque fue moral, con una moralidad irreprochable, sin casuismos; porque su ejemplo de virtud austera resplandece en estos tiempos n que la virtud es tan rara como una fulguración de magnesio en nuestra larga noche sin estrellas”.

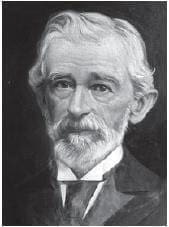

Años después, al conmemorarse en 1933 el centenario de su nacimiento, la Academia de Medicina acordó celebrar una Sesión Solemne extraordinaria para honrar su memoria y descubrir el espléndido retrato al óleo, obra del pintor Ricardo Gómez Campuzano, que desde entonces ennoblece estos salones.

El profesor Eliseo Montaña, designado como orador por la Academia, hizo la reseña de su vida y su obra y trazó magistralmente su semblanza psicológica y física. Habló así:

“Su silueta alta, magra, elegante; sus rasgos bien modelados de pulcritud impecable expresan dignidad y decoro y revelan al patricio de noble estirpe, de alma pura, íntegra, de honradez inmaculada; en sus párpados se marcan las huellas de las meditaciones y desvelos del hombre de ciencia; su frente amplia surcada por arrugas que revelan el pensar profundo, está decorada por abundante cabellera en la que se ve la nieve de los años; su rostro enmarcado por barba poblada, casi blanca, expresa a la vez que energía de carácter, austeridad y altivez; pero para los que lo conocimos en la intimidad, ese aspecto a la vez austero y adusto se transformaba en el trato familiar en bondad, cultura y cordialidad que una espontánea y atrayente sonrisa solía matizar”.

Hace cuatro años tuve el privilegio de presentar en este recinto su biografía, publicada en edición conjunta de las Academias de la Medicina y de la Historia. (Ver: Noticias de la Academia de Medicina del Valle, Nueva Junta Directiva 2008-2010)

En sus páginas iniciales quise señalar las características psicológicas y espirituales que a mi juicio reflejan con mayor nitidez la personalidad del ilustre maestro, e hice alusión a las normas éticas que desde muy temprano se fijó para el desarrollo armonioso de su vida.

En síntesis, dije lo siguiente: “El doctor Carrasquilla fue un hombre de ciencia forjado en la medicina del siglo XIX cuando aún no se alcanzaba a vislumbrar el progreso asombroso de las ciencias del siglo siguiente; un estudioso de la naturaleza que supo aplicar diestramente sus conocimientos en el terreno de las ciencias naturales al de las ciencias agropecuarias y al desarrollo técnico de las mismas; un médico que ejerció su profesión con bondad, con responsabilidad y con alto sentido del deber; un experimentador en los campos por entonces casi desconocidos de la malaria; un investigador que dedicó su inteligencia y su talento a indagar en los misterios de la lepra con el anhelo íntimo de doblegar la enfermedad y de vencerla; un educador nato generoso en la entrega de sus conocimientos a los demás, y un miembro de familia afectuoso con los suyos y exquisito en el cumplimiento de sus obligaciones.

Las diversas facetas de su vida, estructuradas en una personalidad noble y vigorosa, le permitieron dejar a sus descendientes una valiosa herencia espiritual, y a las generaciones médicas que siguieron el rico legado de su ejemplo y el amable recuerdo de su meritoria parábola vital”.

“Se le llamó sabio con la connotación que se le daba a este vocablo hace ciento cincuenta años; la del hombre prudente y justo, honesto y bondadoso, antes que la del erudito. En ese sentido, Carrasquilla mereció el calificativo de sabio con largueza. Pero además de sabio, en la acepción que he mencionado, era entusiasta y audaz en su trabajo, ingenuo y crédulo muchas veces, generoso al compartir los éxitos y humilde ante el aplauso.

Fue en ocasiones duramente criticado por aquellos de sus colegas que no compartieron sus puntos de vista y aceptó sus críticas cuando eran justas y desechó las otras. Fue grande en la adversidad, temeroso en sus juicios, sensato en su discurso y honesto en todos los actos de su vida. Reconoció sus equivocaciones sin soberbia y aceptó sin arrogancia la responsabilidad por los yerros cometidos en su empeño de buscar la verdad; y es, en ese reconocimiento tranquilo de sus propios errores, en donde se pone en evidencia la rectitud de su carácter y la sabiduría de su sobresaliente condición humana.”

Las palabras pronunciadas en esas ocasiones memorables, que hoy he citado sólo de manera parcial, son testimonio de la forma como la Academia de Medicina ha rendido homenaje a su memoria y ha enaltecido su figura a lo largo de toda una centuria: en su sepelio hace cien años, con el elocuente discurso del doctor Zea Uribe.

Al cumplirse el centenario de su nacimiento, con la hermosa alocución del profesor Eliseo Montaña; en las reuniones académicas en las que se discutieron sus trabajos de investigación; en las publicaciones de libros y revistas que tratan sobre su vida y su producción científica; en los objetos de su laboratorio que hoy se conservan en el Museo de Historia de la Medicina de la Academia, y en esta Sesión Solemne de la tarde de hoy, en buena hora concebida por las Directivas de la Corporación para conmemorar los cien años de su fallecimiento.

Con la aparición de la escritura hace varios miles de años, las sociedades se empeñaron en preservar la memoria de sus héroes y sus hazañas, valiéndose de inscripciones esculpidas en lozas, estelas y obeliscos de piedra o mármol que conservaran para las generaciones siguientes el recuerdo de los hechos y la memoria de sus protagonistas.

Con el tiempo, esa memoria colectiva llegó a adquirir tal relevancia que en algunas civilizaciones se la consideró sagrada. Mnemosina, por ejemplo, fue para los antiguos griegos la diosa de la memoria y el antídoto del olvido, además de poseer la hermosa y significativa condición de ser la madre de las nueve musas.

En la civilización judeocristiana se agregaron elementos distintos al simple recuerdo de los hechos o al reconocimiento de sus actores, nuevos factores que condujeron a que se hiciera imperativo preservar la memoria con el carácter de un deber ineludible especialmente si se trataba de asuntos relacionados con la religión.

En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Deuteronomio insiste con énfasis en salvaguardar la memoria de Yahvé y en no cometer el imperdonable pecado de olvidarlo, en una sentencia que impacta por su serenidad y por su fuerza: “Guárdate de no olvidar al Señor, tu Dios…, dejando de observar sus mandamientos y sus leyes… que hoy te doy”.

En forma similar, en el Nuevo Testamento se ordena preservar la memoria como un deber moral del hombre cristiano, deber que se expresa con sencillez en las palabras del Evangelio de Lucas dirigidas a los cristianos de ese entonces y de los siglos por pedir: “Haced esto en memoria mía”.

En nuestro tiempo, la memoria se apoya firmemente en los documentos escritos; en las palabras que de manera verbal o en forma escrita constituyen la memoria colectiva de los seres; en la correspondencia que se entabla mediante cartas y tarjetas postales que se emplean para preservar la memoria de las cosas que acontecen; y por supuesto en las actas, que no son otra cosa que la memoria de las Instituciones.

El desarrollo de los museos, por otra parte, y su apertura a las gentes comunes de diversos lugares a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, permitió que los objetos guardados en ellos se constituyeran en equivalentes a los documentos escritos que se conservan en las bibliotecas.

Evocar la memoria colectiva no es otra cosa diferente al intento del hombre por no dejar en el olvido los nombres y los hechos famosos acreedores al recuerdo imborrable para poder suministrar de esa manera enseñanza valiosa a los demás; rendir el culto a la memoria, de otra parte, es el acto de conmemorar los hechos dignos de alabanza y enaltecer a sus protagonistas.

En esta Sesión Solemne de la Academia, conmemoramos el centenario del fallecimiento de un ciudadano ilustre, y para honrarlo de manera apropiada acudimos a la memoria que atesora los hechos fundamentales de su existencia y el recuerdo de los rasgos que marcaron su personalidad, su particular forma de ser.

Juan de Dios Carrasquilla nació en Bogotá el 1º de marzo de 1833; hizo sus estudios primarios bajo la dirección de su padre, don Juan Manuel, y según cuenta la tradición oral de la familia, educó a sus diez hijos en iguales principios éticos a los inculcados en él por su progenitor.

Desde niño se acostumbró a vivir en una inmensa soledad interior y a utilizar el silencio como fuente y principio de sus meditaciones. El silencio, como parte esencial de su existencia, le habría de permitir alcanzar en la edad adulta el ambiente de sosiego y de tranquilidad indispensables para llevar a cabo sus estudios y realizar sus investigaciones.

No fue nunca un hombre huraño u hosco; por el contrario, fue afable, caritativo y bondadoso, como lo demostró con creces al albergar en su casa y sentar a su mesa, en medio de los suyos, a los enfermos de lepra que atendía siempre en forma insuperable.

Estudio medicina en los Colegios de San Bartolomé y el Rosario e hizo sus prácticas en el viejo hospital de San Juan de Dios de la calle de San Miguel hasta obtener su grado de Doctor a los 19 años, precisamente en los días en que el gobierno del general José Hilario López hacía intentos por secularizar la enseñanza, y en contravía de la opinión del Estamento Universitario, suprimía los títulos que refrendaban los estudios con el argumento de que era preciso reducir la presión de los jóvenes por estudiar las carreras tradicionales.

Ejerció la medicina durante seis años en las zonas rurales de Antioquia, en donde debía competir con los curanderos ambulantes que combatían los cólicos con “cayetanas de humo” y la indigestión con enemas de caldo de pollo tierno; que atacaban las lombrices con agua de siete hierbas y la debilidad con parches de Vigo aplicados sobre las sienes; que utilizaban la cañafístula en el tratamiento de las afecciones propias de la mujer, la otoba para tratar las niguas y el hinojo en las conjuntivitis, y pretendían curar la erisipela adhiriendo sapos a las áreas afectadas para que en forma mágica la enfermedad pasara a los sapos liberando al enfermo.

En las montañas selváticas del occidente de Antioquia, que exploró en esos años con su amigo José Vicente Uribe, tuvo la primera de sus frustraciones al no encontrar los arbustos de quina que había buscado con tanto empeño en esas poco hospitalarias regiones.

Su experiencia de médico rural en la provincia antioqueña lo familiarizó con la botánica y lo inició en la agricultura, disciplina poco desarrollada en ese entonces.

Años después habría de aplicar los conocimientos agrícolas que había adquirido en su hacienda “El Coolí”, en la sabana de Bogotá, en donde dedicó sus esfuerzos a impulsar de manera científica las ciencias agropecuarias y a educar a los campesinos y a los terratenientes en los avances de las disciplinas del agro escribiendo artículos didácticos en “El Agricultor”, publicación mensual de la Sociedad de Agricultores de Colombia, entidad fundada por don Salvador Camacho Roldán, que Carrasquilla habría de presidir años más tarde.

En 1946, el Gobierno conmemoró el septuagésimo quinto aniversario de la Sociedad con la emisión de una estampilla que lleva la imagen del doctor Carrasquilla.

Su interés por las ciencias naturales y sus diferentes materias, como la meteorología, la geología, la mineralogía, la física y la paleontología le llevaron a profundizar sus conocimientos en esas áreas y a publicar en “El Agricultor” algunas de sus investigaciones más notables.

Entre ellas se destaca su “Memoria sobre las mareas atmosféricas o fluctuaciones de presión”, trabajo presentado a la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales que presidía el doctor Abraham Aparicio; los “Datos para el estudio de la Climatología en Colombia”; las eruditas “Observaciones sobre la estructura de la cordillera de los Andes”, y su “Curso de Agrología” o “Lecciones de Agronomía”, un tratado extenso de 500 páginas destinado a los estudiantes de las ciencias agropecuarias.

En la parte final de su Memoria sobre las mareas atmosféricas, escribió las hermosas palabras que coloqué como epígrafe a su biografía porque reflejan a mi juicio de manera impecable su honestidad intelectual. Dicen así: “Someto mis observaciones y deducciones. Si contribuyen en algo al adelanto de la ciencia daré por bien empleados todos mis esfuerzos; si, por el contrario, a nada conducen, me quedará al menos la satisfacción de haber trabajado tenazmente por hallar la verdad”.

En la parte final de su Memoria sobre las mareas atmosféricas, escribió las hermosas palabras que coloqué como epígrafe a su biografía porque reflejan a mi juicio de manera impecable su honestidad intelectual. Dicen así: “Someto mis observaciones y deducciones. Si contribuyen en algo al adelanto de la ciencia daré por bien empleados todos mis esfuerzos; si, por el contrario, a nada conducen, me quedará al menos la satisfacción de haber trabajado tenazmente por hallar la verdad”.

Entre 1891 y 1895, Carrasquilla publicó varios artículos de investigación sobre el paludismo en los que sostenía la “hipótesis hídrica” de la enfermedad, de acuerdo con la cual ésta se transmitía por vía oral por la ingestión de aguas contaminadas.

En esos mismos días, sin embargo, el biólogo Charles Laveran identificaba exitosamente en París el hematozoario que lleva su nombre como agente etiológico del paludismo y Sir Ronald Ross demostraba el papel del mosquito anopheles en su transmisión.

Carrasquilla reconoció públicamente su posición errónea al sostener a ultranza la “hipótesis hídrica”, pero se mantuvo firme en su creencia en que la transmisión del paludismo se hacia principalmente por ingestión de aguas contaminadas. Fue, por otra parte, el primero de nuestros médicos en preconizar el uso de dosis altas y continuadas de quinina para la curación de las fiebres palúdicas.

Un artículo aparecido en noviembre de 1881 en “El Agricultor”, titulado “La elefantiasis de los griegos”, señala la fecha en que Carrasquilla dio comienzos a sus estudios sobre la lepra que sólo habrían de suspenderse medio siglo más tarde con su fallecimiento.

Aunque la virulencia de la lepra había comenzado a ceder en el mundo y su incidencia a disminuir en otras latitudes, en nuestro medio aún se la consideraba como la más temible quizás de las enfermedades.

La prensa advertía con frecuencia sobre los peligros de la lepra y señalaba las graves repercusiones sociales que sobrevendrían si la enfermedad no era controlada con prontitud. Los periodistas tomaban parte en discusiones acaloradas con los médicos sobre cómo tratar la enfermedad y opinaban en pro o en contra sobre la conveniencia o inconveniencia de aislar a los enfermos leprosos en leprocomios regionales, o como lo aconsejaba el general Rafael Reyes, en un Gran Lazareto Nacional que se establecería en una pequeña isla del Océano Pacífico, frente a Panamá, para albergar los veinte mil o más enfermos que se suponía que existían según “las más idóneas” estadísticas nacionales.

La clase más privilegiada de la sociedad bogotana pensaba que de no adoptarse prontamente medidas radicales, en corto tiempo el país habría de transformarse en una República de leprosos. Escritores prestigiosos como doña Soledad Acosta de Samper, el doctor Ricardo de la Parra y don Adriano Páez, al igual que lo hacía en España doña Emilia Pardo Bazan, contribuían a mantener el clima de zozobra y temor con relatos apocalípticos sobre una enfermedad que amenazaba destruir a todos.

Carrasquilla estaba bien informado de los avances de la ciencia de finales del siglo XIX, producto de los sorprendentes hallazgos de Pasteur y de Koch. Conocía las doctrinas iniciales de las nuevas especialidades de la microbiología y de la inmunología relacionadas con las toxinas y estaba al tanto de la posibilidad de producir experimentalmente sueros neutralizantes de las toxinas bacterianas.

En su primera conferencia sobre Seroterapia de la lepra, presentada ante los médicos de la Policlínica de Bogotá, mencionó al auditorio el origen de su idea de utilizar ese procedimiento en el tratamiento de la lepra, con las siguientes palabras: “El bacilo de la tuberculosis y el de la lepra se parecen hasta el punto de confundirse; las lesiones de la lepra y la sífi lis ocasionan a menudo errores diagnósticos por su semejanza. De estas similitudes, me ha venido la idea de indicar la aplicación de la seroterapia al tratamiento de la lepra por el mismo procedimiento que se ha seguido ya con tan buen éxito en la sífilis”.

Dos años después, el 30 de agosto de 1895, pronunció en la Academia de Medicina la primera de cuatro conferencias sobre el empleo de la Seroterapia contra la lepra. De manera prudente, como solía hacerlo, pidió comedidamente a la Academia que estudiara su comunicación y le indicara si debía “continuar por el camino seguido o cambiarlo por otro”.

En su segunda exposición, un mes más tarde, anunció a la Academia que había iniciado el tratamiento seroterápico en leprosos de forma tuberculosa. “Los hechos que he presenciado, afirmaba, me autorizan para aseverar sin vacilación alguna que la lepra se cura por este procedimiento… He necesitado presentar día por día los sorprendentes efectos de la medicación para adquirir el convencimiento que hoy tengo de que la lepra se cura”.

El contenido de la segunda conferencia a la Academia y el énfasis que puso sobre la curación definitiva de la lepra, despertaron entre los académicos sentimientos ambivalentes de admiración y de rechazo hacia el investigador; alguien inquirió que se enviaran de inmediato los trabajos del doctor Carrasquilla a la Academia de Medicina de París para que allí se discutieran.

El Gobierno Nacional, presidido por don Miguel Antonio Caro solicitó el concepto oficial de la Academia sobre el particular y el Ministro de Gobierno pidió que se nombrara una “Comisión de especial competencia” que apreciara los resultados del novedoso tratamiento. Entre tanto, en las calles la gente se regocijaba y alababa con gritos estridentes las victorias del nuevo Pasteur.

A instancias del general Reyes, se puso en marcha el Instituto Carrasquilla encargado en delante de las investigaciones sobre lepra y sobre el “tratamiento racional” de la enfermedad bajo la dirección del eminente investigador; y se dio luz verde al establecimiento de un “Hospital de leprosos” que sería dirigido por el doctor Pedro María Ibáñez. El Instituto Carrasquilla habría de ser clausurado en menos de dos años por el mismo gobierno que lo había fundado.

Carrasquilla pronunció su tercera conferencia en la Academia de Medicina el 24 de junio de 1896.

Era una extensa exposición en la que explicaba su método terapéutico y las dificultades técnicas que había encontrado en la preparación de los sueros. Terminaba diciendo con su habitual sencillez: “Creo haber cumplido mi oferta de dar a conocer el modo de aplicar un nuevo procedimiento para el tratamiento de la Lepra Griega por medio de la seroterapia.

Sólo me he limitado a consignar el resultado de mis experimentos sin hacer ninguna hipótesis, sin formular ninguna teoría para explicar los hechos”. Para Carrasquilla, como lo expresara muchas veces en el curso de su vida, las teorías no importaban tanto como los resultados prácticos obtenidos.

En 1897 partió hacia Europa aceptando una honrosa invitación para tomar parte en el Congreso de Leprología que se reuniría en Berlín en octubre de ese año. Allí presentó con brillo sus trabajos de investigación, tuvo la satisfacción de recibir el respaldo de muchos delegados al certamen científico y logró que sus trabajos se a aceptaran como material de estudio de futuras investigaciones.

Pero al regresar al país, encontró con sorpresa que el Gobierno Nacional había clausurado su Instituto basándose en un informe desfavorable que la Comisión de la Academia había rendido finalmente sobre el tratamiento de la lepra por el método de la seroterapia.

Carrasquilla no tenía la personalidad de los que se amilanan fácilmente. Regresó a su laboratorio particular a estudiar la posibilidad de cultivar el Bacilo de Hansen, y el 23 de febrero de 1899 presentó a la Academia su cuarta y última conferencia en la que afirmó complacido y seguro de sus hallazgos el cultivo del bacilo, proeza jamás lograda anteriormente, cuya importancia teórica y práctica era incalculable.

Sus palabras, recibidas con frialdad en la Academia fueron estas: “Cultivado el Bacilo de Hansen en condiciones prácticas y relativamente fáciles, las diversas cuestiones relativas a la naturaleza infecciosa de la lepra, y sobre todo el gran problema de la durabilidad de esa terrible enfermedad, quedarán definitivamente resueltas”. Pero al igual que Federico Lleras Acosta, treinta años más tarde, Carrasquilla no había logrado cultivar el bacilo…

Cuando se traen a la memoria los hechos de la vida y la personalidad del insigne científico, a los cien años que han transcurrido ya desde su fallecimiento, considero que se justifica apelar a Daniel Arango al citar las palabras iluminadas que pronunciara ante los restos mortales del ex Presidente Guillermo León Valencia y afirmar con certidumbre que de Juan de Dios Carrasquilla también puede decirse que fue un hombre que no solamente tuvo hoores sino Honor, que no solamente tuvo distinciones sino Distinción, que no solamente tuvo conocimientos sino Conocimiento.