En cuanto a las necesidades futuras de suelo urbano, es importante considerar la planificación urbana sostenible para minimizar el impacto ambiental y reducir las emisiones de GEI. La producción industrial, la distribución de vías y la concentración de la población son las principales causas del incremento de la concentración de GEI en la atmósfera, y esto está relacionado con la necesidad de más suelo urbano. Siendo consciente de lo anterior y considerando especialmente la expansión urbana de las ciudades como nuestro punto de foco en la presente sección, se analiza como distintos escenarios de crecimiento de la huella urbana de las ciudades pueden configurar mejores emisiones de gases de efecto invernadero.

Ante la ausencia de un mercado formal de vivienda capaz de suplir la totalidad las necesidades habitacionales de la población, principalmente hogares de menores ingresos y habitantes de pequeños cascos urbanos se han consolidado durante de las últimas tres décadas barrios de origen informal localizados en zonas de riesgo.

Los barrios de origen informal y en consecuencia una alta proporción de hogares en déficit habitacional se encuentran localizados en áreas de riesgo. Actualmente, los programas de mejoramiento de barrios que beneficien a estos hogares son limitados debido a las restricciones normativas que existen sobre el mejoramiento en zonas de riesgo.

Limitación que es cada vez más relevante debido a los efectos del cambio climático sobre las condiciones del entorno de los hogares en áreas periféricas de las grandes ciudades como parte de la adaptación al cambio climático los programas de mejoramiento de vivienda y barrios deben incrementar su capacidad para realizar obras de mitigación de riesgo. De lo contrario se deberán realizar con mayor frecuencia la reubicación de hogares, alternativa que presenta un menor costo eficiencia y a su vez diluye las redes económicas y sociales de los habitantes.

Cuantificación impacto crecimiento compacto

La expansión urbana y el aumento de la población en las ciudades son factores que contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero, ya que las ciudades son responsables del consumo de dos tercios de la energía mundial y más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial (Naciones Unidas – Noticias ONU, 2019; Banco Mundial, 2022).

Sin embargo, también es cierto que, si la urbanización se gestiona adecuadamente, puede contribuir al crecimiento sostenible gracias al aumento de la productividad y la innovación, lo que puede llevar a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de riesgos medioambientales.

Para el presente análisis se calcula el cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero generado por la expansión urbana considerando tres potenciales escenarios para tres de las ciudades más grandes en Colombia, Bogotá, Cali y Bucaramanga.

Estos escenarios corresponden a diferentes usos (consumo) del suelo en las ciudades, teniendo en cuenta que la política pública tanto de los municipios, como del gobierno nacional, hacen parte, y, de hecho, pueden anticiparse a los efectos calculados en las presentes contingencias con el objetivo de garantizar un uso más eficiente y sostenible del suelo en el futuro.

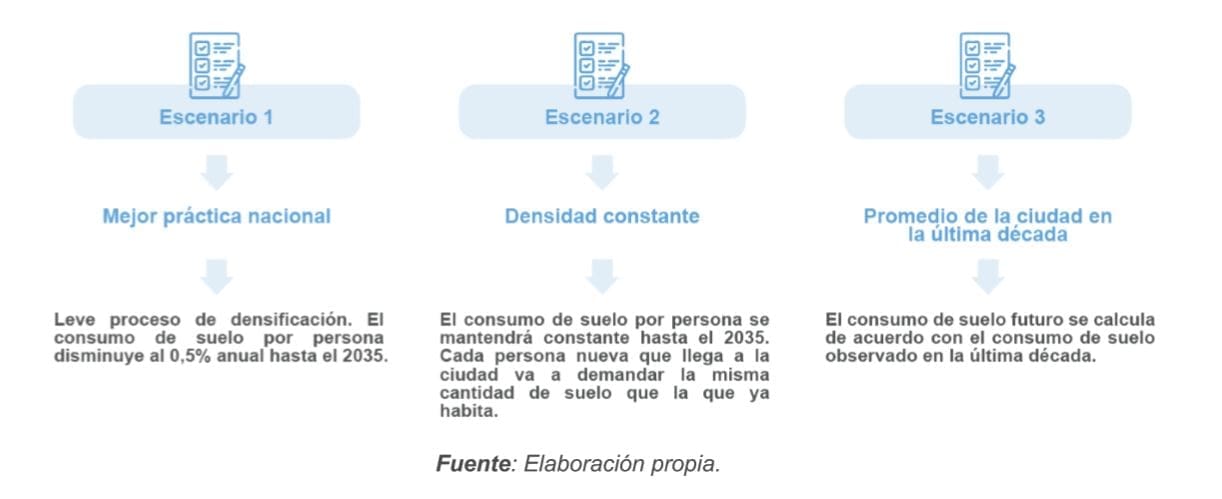

El primer escenario se llama “Mejor práctica nacional: Leve proceso de densificación”, en el cual el consumo de suelo por persona disminuye al 0,5% anual hasta el 2035. El segundo escenario corresponde a “Densidad constante”, donde el consumo de suelo por persona se mantiene constante hasta el 2035 y cada nueva persona que llega a la ciudad va a demandar la misma cantidad de suelo que la que ya habita. Finalmente, el tercer escenario es “Promedio de la ciudad en la última década”, en el que el consumo de suelo futuro se calcula de acuerdo con el consumo de suelo observado en la última década.

Tabla 8. Resumen de los escenarios para el cálculo de la expansión de la huella urbana

Teniendo en cuenta los posibles escenarios, se realizan proyecciones sobre las formas de la huella urbana mediante la creación de un índice de urbanización que estima la probabilidad de que una zona (celda) no urbanizada se urbanice. Para ello, se consideran diversos parámetros, tales como:

- Distancia a áreas de protección (inverso)

- Distancia al Central Business District (CDB)

- Distancia a vías principales (Ancho > 16 metros)

- Distancia al corredor de transporte principal

- Distancia a zonas construidas

- Distancia a la huella urbana

- Distancia a zonas de expansión del POT

- Dirección del crecimiento de los últimos 5 años

- Grados de inclinación del terreno

Considerando los escenarios y el índice de urbanidad, se realiza el cálculo de la “ocupación del terreno” necesaria para acomodar las hectáreas requeridas en cada escenario. Luego, mediante una variable dicotómica se establece qué celdas de la grilla formarán parte de la futura huella urbana (variable dicotómica = 1), comenzando por las celdas más probables y avanzando hasta cumplir con la cuota mínima de ocupación del terreno.

Teniendo en cuenta las zonas urbanizadas producto del proceso de “ocupación del terreno”, se procede a estimar las emisiones anuales de CO2 al 2035, que resultan de las conmutaciones realizadas entre las nuevas zonas urbanizadas, el Central Business District (CBD) y los centros educativos oficiales, centros de salud y parques más cercanos. Se consideran las modalidades de transporte potencialmente utilizadas, las distancias recorridas y el número de conmutaciones laborales y sociales para cada celda. Cabe destacar que este proceso se realiza para cada uno de los escenarios establecidos.

El cálculo de las necesidades de suelo para la expansión de la huella urbana está condicionado por cada escenario determinado. Sin embargo, la “ocupación del terreno” puede ser guiada por distintos enfoques, esto es, focalizar la ampliación de la huella urbana y la oferta habitacional en función de una variable específica en la que se centra el crecimiento de la ciudad (bien podría ser la influencia de la política pública local o nacional).

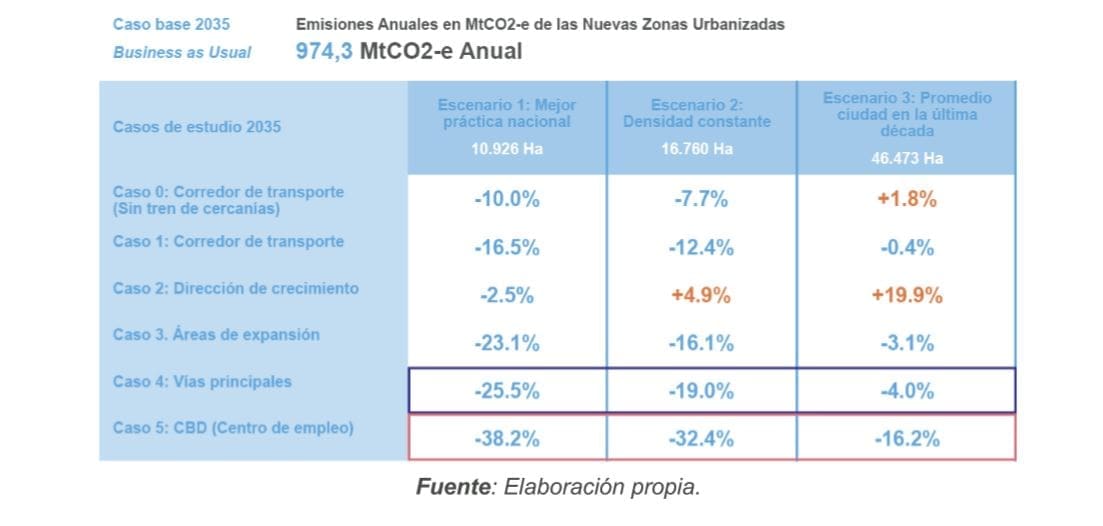

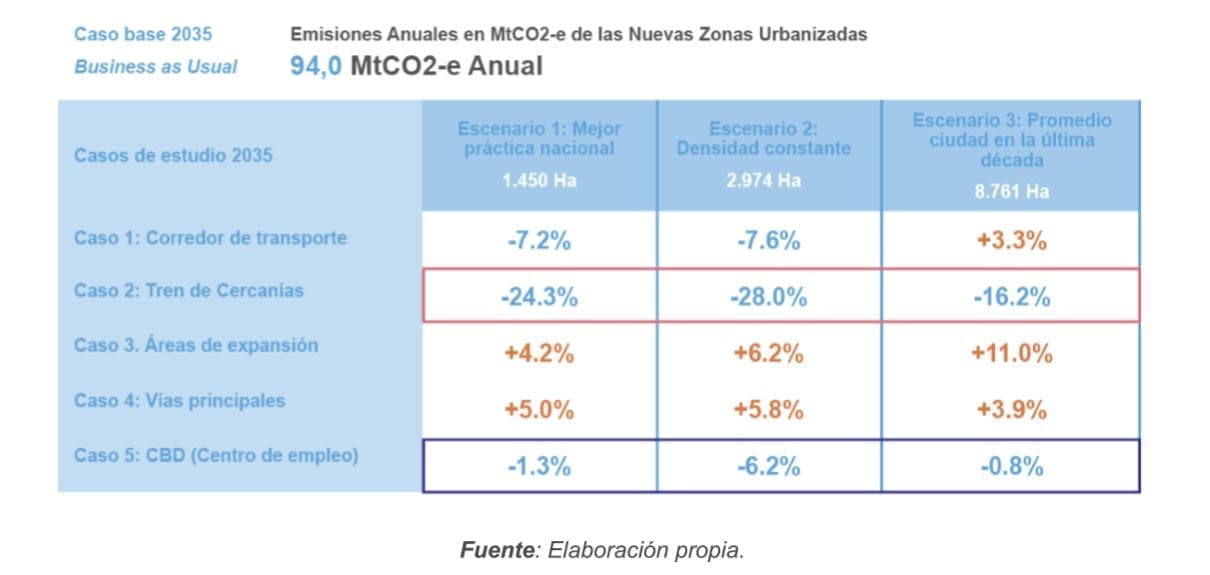

A continuación, se presentan los casos para cada ciudad. A continuación, se presenta la estimación de los impactos de la expansión de la huella urbana sobre las emisiones de CO2 al 2035, para cada caso-escenario de las ciudades estudiadas. Se destacan las mejores combinaciones caso-escenario para cada ciudad, indicando en rojo la combinación óptima (first best) y en azul la segunda mejor opción.

Tabla 9. Impacto de la huella urbana sobre las emisiones de CO2 al 2035 por las nuevas zonas urbanizadas en la aglomeración de Bogotá

Tabla 10. Impacto de la huella urbana sobre las emisiones de CO2 al 2035 por las nuevas zonas urbanizadas en la aglomeración de Cali

Respecto al caso de Bogotá se resalta que, sin importar el escenario, el caso óptimo está determinado por concentrar la ocupación del terreno alrededor del centro de empleo de la ciudad (CBD), y como segunda mejor opción alrededor de las vías principales. Generando así una reducción de las emisiones de al menos un 4% respecto al escenario base “Business as Usual” o en el mejor de los casos de 38,3%.

Respecto a la aglomeración de Cali se encuentra que el mejor caso, se encuentra al enfocar la “ocupación del terreno” alrededor del tren de cercanías pues generaría una reducción de las emisiones respecto al escenario base de en promedio 22.8%, siendo el escenario más favorable al tener una densidad urbana constante. Por su parte, el segundo caso más favorable corresponde a enfocar la ocupación del terreno alrededor del centro de empleo de la ciudad, generando reducciones más limitadas, pero aún significativas del 2.7%.

Finalmente, respecto al caso de Bucaramanga, se encuentra el mejor caso-escenario posible corresponde al escenario 1 (mejor práctica nacional) y al caso de focalizar la ocupación del terreno alrededor del CBD de la ciudad, y genera como resultado una reducción de la emisión de gases de efecto Invernadero de alrededor del 17% respecto al escenario base (Business as Usual).

Pese a lo anterior se encuentra que a excepción del escenario 1, estos cruces entre escenario – caso generan aumentos en las emisiones. La densificación de las ciudades y el uso eficiente del suelo son mecanismos de mitigación del cambio climático. Es por lo anterior que la política de vivienda de Colombia debe promover la densificación mediante una política de renovación urbana, procurando minimizar el crecimiento de la huella urbana de las principales ciudades.

Costo-eficiencia de las políticas de mejoramiento bajo un escenario de cambio climático

El cambio climático tendrá un impacto negativo sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los hogares en Colombia. La variabilidad del clima incrementará la frecuencia de inundaciones y deslizamientos, así como el alcance geográfico de este y otros fenómenos. Actualmente, los proyectos de mejoramiento de barrios y vivienda se realizan en áreas con bajo o ningún riesgo de amenaza. Esto se debe principalmente a la falta de cartografía especializada, estudios de riesgo detallados riesgo de sanción a las autoridades locales[1].

No obstante, esta inacción perjudica a una alta proporción de hogares en déficit habitacional, en el caso de la ciudad de Cali el 56% de los hogares en déficit se encuentran en áreas de riesgo. Como parte de la adaptación al cambio climático los programas de mejoramiento de vivienda deben incorporar la posibilidad de realizar obras de mitigación de riesgo que permitan posteriormente intervenir las condiciones habitacionales de los hogares que beneficien estas zonas. A continuación, se presentan tres estudios de caso que abogan por la intervención en áreas de riesgo mitigable en tres municipios.

Respecto a la intervención de la política de vivienda, es relevante destacar que las políticas enfocadas en el mejoramiento de viviendas y barrios pueden ser más costo-eficientes que las políticas de reubicación por varias razones (Jacobs & Baeder, 2009; Rojas, 2010, Libertun de Duren, 2020). En primer lugar, las políticas de reubicación requieren la compra de nuevas tierras, la construcción de nuevas viviendas y la reubicación de las personas, lo que puede ser muy costoso.

En contraste, las políticas de mejoramiento de vivienda y barrios pueden mejorar la calidad de vida de las personas a través de la renovación de viviendas y la mejora de infraestructuras existentes, lo que puede acarrear mayores beneficios respecto a los costos relacionados a las políticas de reubicación. Además, estas políticas de mejoramiento de vivienda y barrios pueden tener importantes efectos en la salud, la calidad de vida y el bienestar socioeconómico de los residentes de barrios pobres urbanos en países de bajos y medianos ingresos (World Health Organization, 2021).

Es importante señalar que las políticas de reubicación pueden tener consecuencias negativas en las personas y en las comunidades, como la pérdida de redes sociales y la disolución del tejido comunitario. Las políticas centradas en el mejoramiento de viviendas y barrios pueden contribuir a fortalecer las comunidades y promover la cohesión social mediante la mejora de las infraestructuras y servicios comunitarios. Este efecto se acentúa aún más cuando estas políticas incluyen la participación activa de los ciudadanos, ya que ello fomenta la apropiación de los espacios comunes y su uso por parte de la población local (Gallego & Soares, 2015).

Las políticas enfocadas en el mejoramiento de viviendas y barrios son una alternativa más costo-eficiente que las políticas de reubicación, ya que pueden mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer las comunidades existentes. Sin embargo, es importante considerar que la elección de una u otra política dependerá de los riesgos específicos que presenten los asentamientos informales y de la capacidad para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Es esencial diferenciar cuidadosamente las zonas que pueden mitigar los riesgos de aquellas que no lo pueden hacer, ya que esto determinará si es viable realizar intervenciones para mejorar los barrios o si la única opción para mejorar el bienestar de las poblaciones residentes en los asentamientos informales, que a menudo viven en la pobreza, es la reubicación.

[1] Los mandatarios territoriales evitan hacer intervenciones de mejoramiento de barrios y vivienda en zonas de riesgo debido a que eventos o desastres futuros que afecten estas zonas y a su vez resulten en pérdidas humanas o materiales se atribuidas a la acción de las autoridades.

Tabla 11. Cuantificación hogares en zonas de riesgo mitigables y déficit habitación

Considerando un análisis a nivel nacional, es relevante destacar que, en ciudades como Cali, Cartagena y Neiva, cerca del 44% de los hogares con necesidades insatisfechas se encuentran en zonas de alto riesgo. Esta proporción elevada de hogares en estas áreas dificulta la implementación de políticas de reubicación desde una perspectiva fiscal para las ciudades. De hecho, solo en Cali, el costo fiscal de reubicar todas las unidades habitacionales en la zona de riesgo se estima en $2.7 Billones de COP.

Figura 34. Zonas de restricción (der.) y zonas de déficit de vivienda (izq.)

No obstante, al examinar la ubicación de estas poblaciones, se ha constatado que la mayoría de estas unidades residenciales se hallan en zonas de riesgo mitigable, alcanzando el 90% en Cali, el 86% en Cartagena y el 72% en Neiva. A pesar de esto, resulta imperativo que se realice un esfuerzo institucional para disponer de información cartográfica más completa y confiable, lo que permitiría a los gobiernos municipales implementar estas intervenciones de manera efectiva y así fomentar el mejoramiento sostenible de los barrios.

Conclusiones

La política de vivienda debe contribuir a la mitigación del cambio climático y al mismo tiempo adaptarse a las consecuencias de este. El enfoque de ciudad compacta, a través de las políticas de renovación urbana y mejoramiento de barrios y vivienda, es un mecanismo costo-eficiente que contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Ante el crecimiento poblacional esperado en los próximos años y la demanda de vivienda derivada es este crecimiento que incrementen el aprovechamiento del suelo de la ciudad construida. los gobiernos locales, con apoyo de los organismos nacionales, deben implementar medidas que incrementen el aprovechamiento del suelo en la ciudad consolidada.

Por otro lado, como consecuencia del cambio climático se observará en los próximos años un aumento en la proporción de hogares que habitan en zonas de riesgo. La variabilidad climática incrementará la vulnerabilidad de los hogares, principalmente los de menores ingresos, ante fenómenos como inundaciones o deslizamientos en masa. La política de vivienda debe adaptarse al incremento de los hogares en condiciones habitacionales subóptimas que a su vez habitan áreas de riesgo.

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN.

- 2. LA CIUDAD DE ORIGEN INFORMAL, RETOS DE POLÍTICA PRIORIZADOS POR EL PLAN DE GOBIERNO 2022-2026.

- 3. ESFUERZOS TERRITORIALES.

- 4. POLÍTICA NACIONAL DE MEJORAMIENTO VIVIENDA Y BARRIOS.

- 5. POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, CASA DIGNA VIDA DIGNA CDVD COMO ANTECEDENTE DE CAMBIA MI CASA MI CASA.

- 6. LA POLÍTICA DE RENOVACIÓN URBANA; UNA AGENDA PENDIENTE EN LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA.

- 7. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA DE LAS POLÍTICAS DE RENOVACIÓN URBANA.

- 8. IMPLICACIONES SOBRE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO NACIONAL.

- 9. BIBLIOGRAFÍA

- ANEXO 1. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN COLOMBIA 2005-2022.

- ANEXO 2. POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL.

- ANEXO 3. RECOMENDACIONES SOBRE LA FOCALIZACIÓN TERRITORIAL.

- ANEXO 4. INTERVENCIONES EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

- ANEXO 5. DESARROLLO URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO.