El principal objetivo de la política de vivienda de un país debe ser mejorar las condiciones habitacionales de sus habitantes. Para lograr este objetivo es fundamental cuantificar, caracterizar y localizar las carencias que experimentan los hogares. Este análisis se realiza de manera precisa a través del índice de déficit habitacional el cual identifica aquellas familias que se encuentran habitando viviendas en condiciones subóptimas.

En el caso de Colombia, de manera agregada, las condiciones habitacionales de sus hogares parecen no haber mejorado desde el año 2005. Sin embargo, esta situación se debe a la variación heterogénea entre diferentes grupos poblacionales y territoriales. En otras palabras, aunque se ha mejorado la situación de algunos grupos poblacionales, otros han experimentado un deterioro en sus condiciones habitacionales, como se desarrollará en esta sección.

En relación con la calidad de las viviendas, se ha evidenciado una notable mejora en las áreas urbanas, principalmente grandes ciudades y sus municipios aglomerados. Sin embargo, la situación contrasta con la de los hogares que habitan en zonas rurales y áreas urbanas de municipios de menor tamaño, para las cuales se ha observado un deterioro.

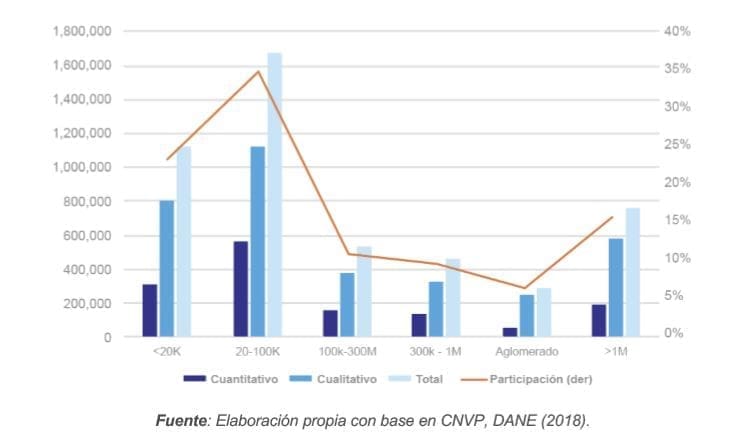

La población total en déficit habitacional de Colombia se concentra principalmente en grandes ciudades y sus municipios aglomerados debido a la concentración poblacional de estas zonas. No obstante, es importante mencionar que este problema también se concentra poblacionalmente en los municipios con menos de 100 mil habitantes.

Con relación a la naturaleza del déficit habitacional, se destaca que principalmente se debe a deprivaciones de tipo cualitativo que son susceptibles a ser intervenidas. Pese a eso la mayoría de las políticas de vivienda han estado encaminadas hacia la adquisición de vivienda teniendo un gran impacto sobre aquellos hogares que habitaban vivienda en déficit cuantitativo.

Sin embargo, se ha observado un deterioro en el acceso a servicios públicos, especialmente a los servicios de agua y alcantarillado, lo que los convierte en las deprivaciones más prevalentes entre aquellos hogares en condición de déficit habitacional.

Este problema supone un reto para la política de vivienda, ya que en muchos casos no se trata exclusivamente de la ausencia de una conexión intradomiciliaria, sino de la carencia de una red primaria y secundaria del servicio público.

Evolución de las condiciones habitacionales 1993 – 2018. La perspectiva de los Censos Nacionales de Población y Vivienda

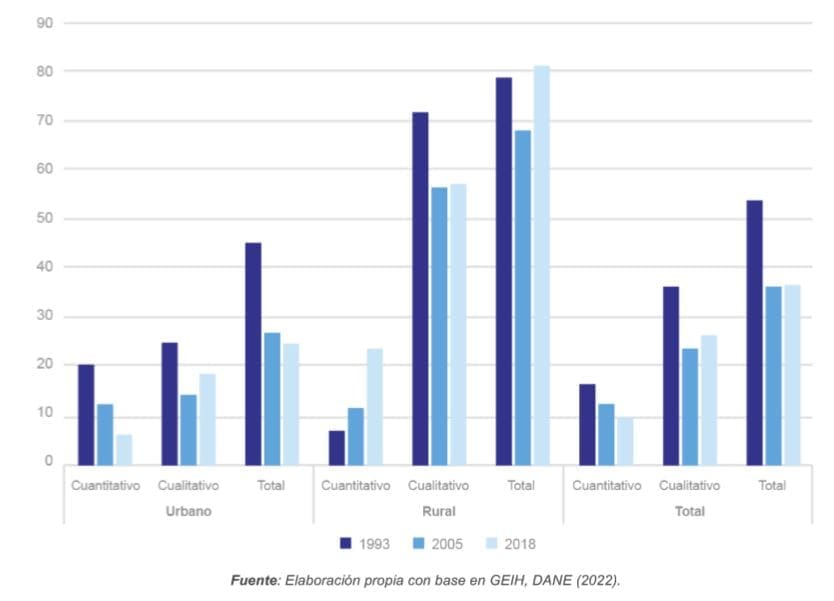

De acuerdo con la recolección de información censal del año 2018 (DANE, 2018) el 36,6% de los hogares en Colombia, es decir 5,3 millones de hogares, presentaba déficit habitacional. Lo anterior representa un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales respecto al año 2005 (DANE, 2005; DANE 1993).

A pesar de los esfuerzos en política de vivienda la tasa de déficit habitacional permaneció estática durante el periodo intercensal de 13 años. A pesar de que existió una caída total en el déficit (Figura 18) cuantitativo entre 2005 y 2018, al desagregar este indicador a nivel territorial se observa una reducción en áreas urbanas mientras que el déficit cuantitativo en áreas rurales creció.

Figura 19. Evolución déficit habitacional fuente censal, 1993 – 2018.

Evolución del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo en la última década, 2012-2022 en la Encuesta de Hogares.

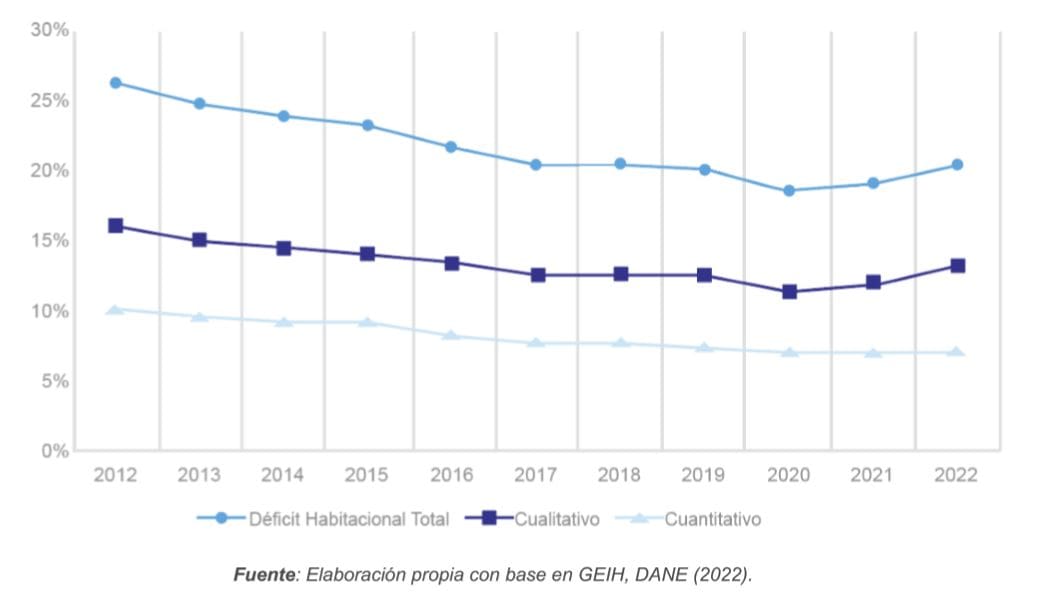

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)[2], permite realizar un seguimiento anual estimado del déficit habitacional, a diferencia del Censo Nacional de Población. Según los resultados de la GEIH entre 2012 y 2020 (DANE, 2022) se evidenció una reducción del déficit habitacional en los componentes cuantitativos y cualitativos.

Sin embargo, se observó una reversión de la tendencia para el componente cualitativo y el déficit total en los años 2021 y 2022, mientras que el déficit cuantitativo continuó su senda de reducción. Es importante mencionar que la pandemia por Covid-19 pudo haber impactado en las condiciones habitacionales de la población, aumentando su vulnerabilidad económica.

[2] El alcance geográfico y el nivel de desagregación de la GEIH no permite realizar análisis directamente comparables con los resultantes de fuentes censales.

Figura 20. Tendencia Déficit habitacional 2012 – 2022

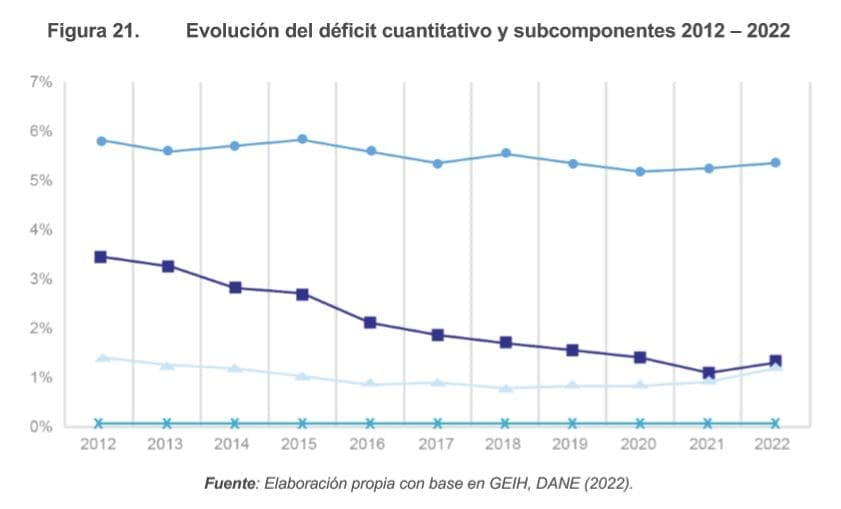

En relación con la descomposición del déficit cuantitativo, la mayoría de sus componentes ha mantenido una estabilidad en la última década, excepto en el caso de la cohabitación que registró una mejora, disminuyendo del 3,3% al 1,3%. Sin embargo, destaca que el déficit habitacional por el material de paredes sigue siendo el más prevalente, manteniéndose en niveles cercanos al 5,5% a lo largo del periodo analizado.

Figura 21. Evolución del déficit cuantitativo y subcomponentes 2012 – 2022

Durante la última década, Colombia ha enfrentado desafíos relacionados con la baja calidad de las viviendas disponibles y la escasa disponibilidad de servicios públicos, lo que ha llevado a que el déficit cualitativo sea el componente más predominante en el déficit habitacional del país. En particular, se identifican tres deficiencias con incidencias superiores al 5% en los últimos años: acceso a acueducto, acceso a alcantarillado y ausencia de material del suelo firme.

En cuanto a los demás componentes, se observa una tendencia a la baja, reduciendo la incidencia de estas deficiencias en un promedio del 2.3%. A pesar de lo anterior, cabe resaltar que las deficiencias relacionadas con la falta de espacios adecuados para la preparación de alimentos (cocina), acceso a energía y servicio de basuras han tenido un leve retroceso a partir del 2020.

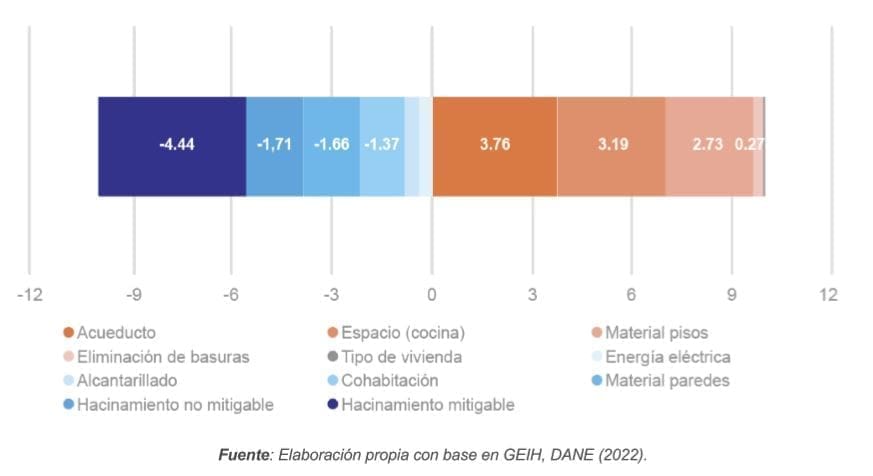

Finalmente, la figura 21 muestra la descomposición del cambio en el déficit total durante la pandemia. Los componentes que incrementan el déficit fueron, en primer lugar, con un aporte negativo de 3.76% el acceso a acueducto. En segundo lugar, el acceso a espacios adecuados para la preparación de alimentos (cocinas) que aportó negativamente 3.19%, y en tercer lugar el material de pisos en tierra que se incrementó en 2.73%. Los componentes que aportaron positivamente a reducir el déficit están liderados por las caídas en el hacinamiento mitigable (4.4%), el no mitigable (1.7%) y el material de las paredes (1.66%).

Figura 22. Descomposición del crecimiento del déficit habitacional 2021 – 2022

Diferencias en la evolución del déficit urbano rural en la última década

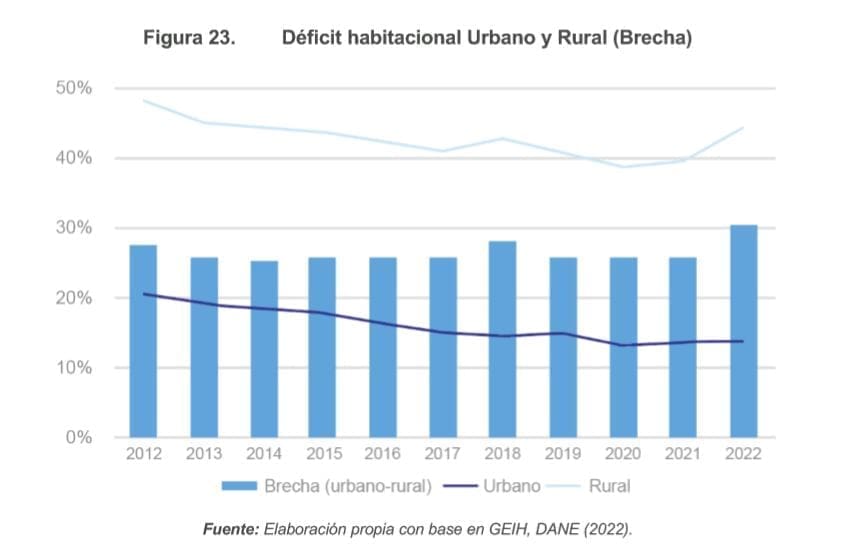

El déficit habitacional en las zonas rurales de Colombia ha sido históricamente más alto que en las zonas urbanas. Aunque se logró una importante reducción del 9.2% entre 2012 y 2020 (alcanzando el 38.7%), gran parte de este progreso se vio disminuido durante la pandemia. En 2022, el país registró niveles cercanos al 44.4%, apenas un 3.5% menor que en 2012. En contraste, en las zonas urbanas hubo una reducción total del déficit del 6.4%, aún pese a un ligero aumento durante la pandemia.

Figura 23. Déficit habitacional Urbano y Rural (Brecha)

La figura 7 muestra que durante el periodo 2012-2022 no hubo un cierre en la brecha entre la zona urbana y zona rural. En cambio, en el año 2022 aumentó la brecha alcanzando un máximo para el periodo de 30.7 puntos porcentuales de diferencia.

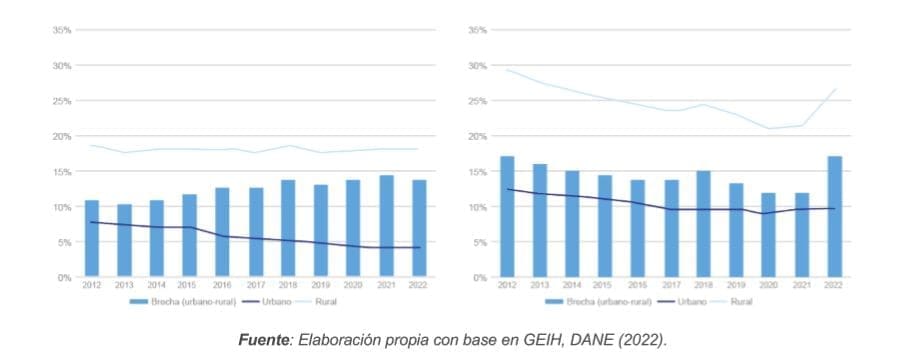

Figura 24. Brecha del déficit cuantitativo (izq) y cualitativo (der)

Al realizar un análisis más detallado, descomponiendo el déficit habitacional en sus componentes cuantitativos y cualitativos, se encontró que: 1. la brecha en déficit cuantitativo entre zona urbana y rural incrementa durante todo el periodo (2012-2022) por una reducción del déficit urbano de 4 puntos porcentuales y la persistencia del déficit rural alrededor del 18%; 2. En cuanto a la evolución del déficit cualitativo, se observa una tendencia que llevó al cierre de la brecha en zona urbana y rural entre 2021 con un aumento muy significativo del déficit rural que llevó a la brecha a su máximo del periodo de 17 puntos porcentuales.

Caracterización del déficit de vivienda por vivienda y tipo de privación

A nivel departamental, se ha observado una mayor incidencia de déficit habitacional en los territorios periféricos, llegando a ser hasta tres veces lo observado a nivel nacional, siendo el mayor el departamento del Vichada con un 94,5% de déficit habitacional, seguido de San Andrés y Providencia (92,8%), Chocó (91,2%), Vaupés (88,7%) y Guainía (88,5%). Por su parte, los territorios centrales de Bogotá (14,0%), Quindío (20,2%), Risaralda (23,5%), Valle del Cauca (24,4%) y Antioquia (28,6%) presentan los menores índices de déficit a nivel departamental.

Además, el déficit cualitativo también muestra una alta heterogeneidad en el territorio. A nivel nacional, el déficit cualitativo es del 26,7%, pero en departamentos como Magdalena, Sucre, La Guajira y Vichada este déficit supera el 50%. En línea con los resultados del déficit total, el departamento de San Andrés y Providencia presenta el mayor déficit cualitativo, afectando al 79,2% de los hogares.

En contraste con el período intercensal anterior (1993 – 2005), se observa que entre los años 2005 y 2018, el 60% de los departamentos del país experimentaron un deterioro en sus condiciones habitacionales. Esta situación se relaciona con el rápido crecimiento poblacional de los municipios más pequeños, específicamente de aquellos con poblaciones inferiores a los 100.000 habitantes, los cuales no han sido beneficiados de manera directa de las políticas de adquisición de vivienda. Estos municipios concentran el 57% de los hogares en déficit habitacional del país y no presentan condiciones que no favorezcan la construcción de vivienda formal a gran escala en su territorio.

Figura 25. Población total en déficit según la categoría poblacional del municipio (2018)

Como se mencionó previamente, el déficit habitacional en términos cuantitativos y cualitativos está altamente concentrado en hogares ubicados en municipios con menos de 100 mil habitantes y en las ciudades más grandes del país. Sin embargo, esto no significa que el problema sea homogéneo, ni que exista una solución única para abordar cada tipo de déficit y privación.

Por lo tanto, resulta crucial llevar a cabo una descomposición detallada de estos déficits, lo cual permitirá entender con mayor precisión los problemas específicos que enfrentan los distintos municipios, según su tamaño y ubicación espacial. De este modo, se podrán diseñar políticas adecuadas que respondan de manera específica a las necesidades de cada municipio y atienden las principales problemáticas o privaciones que más aquejan a sus poblaciones.

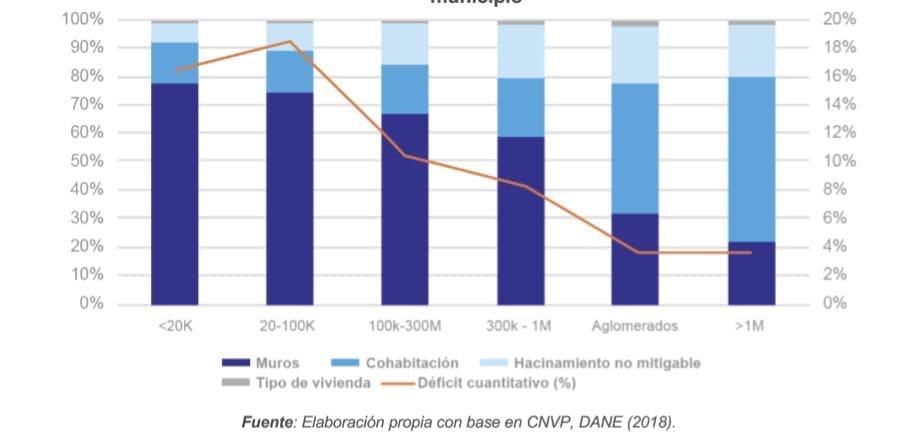

Descomposición del déficit habitacional por tamaño del municipio

En relación con la descomposición del déficit cuantitativo (Figura 25), se puede observar una tendencia predecible en la cual la privación por el material de los muros se concentra principalmente en municipios con menor población, disminuyendo a medida que se incrementa el número de habitantes. En otras palabras, existe una relación inversa entre el tamaño del municipio y la prevalencia de la privación por material de los muros (a mayor población, menor privación por material de los muros).

En los municipios con menos de 1 millón de habitantes, la privación por material de los muros representa más del 60% del déficit cuantitativo, y en los municipios con menos de 100 mil habitantes, esta cifra asciende a aproximadamente el 76%. En cambio, en las ciudades con más de 1 millón de habitantes y en los municipios aglomerados, la participación de esta privación es del 22% y 32%, respectivamente.

En contraste, se observa que la privación por cohabitación tiene una menor participación en los municipios con menos de un millón de habitantes, donde oscila entre el 14% y el 21%. Por otro lado, en las ciudades más grandes y las aglomeraciones, la prevalencia de esta privación es mayor, alcanzando participaciones del 57% y 45%, respectivamente. Esto sugiere una relación positiva entre el tamaño poblacional del municipio y la prevalencia del déficit por cohabitación.

Respecto a la privación por hacinamiento no mitigable, esta privación se distribuye de manera más uniforme en comparación con las dos anteriores. No se observa un patrón tan definido, pero se concentra levemente en los municipios más poblados. En particular, en los municipios aglomerados y con más de un millón de habitantes, la participación de esta privación es cercana al 20%. Por último, la privación por tipo de vivienda tiene la menor participación en todas las categorías de municipios analizadas, aproximadamente del 1.4%.

Figura 26. Descomposición del déficit cuantitativo según la categoría poblacional del municipio

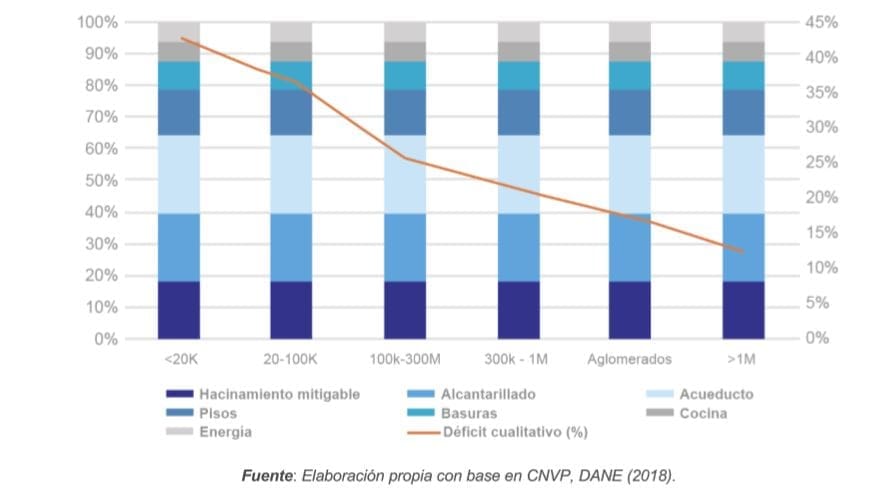

A medida que aumenta la población municipal, se evidencia una mayor prevalencia del hacinamiento mitigable. Al analizar la descomposición del déficit cualitativo, resulta relevante destacar que la privación por hacinamiento mitigable es el componente con mayor participación en el agregado, presentando una relación positiva con el tamaño poblacional del municipio.

En cuanto al componente de saneamiento (alcantarillado y acueducto), se observa que la privación por alcantarillado es un problema homogéneo que no varía significativamente según el tamaño del municipio, representando aproximadamente el 22% del total de privaciones. Por su parte, la privación por acueducto muestra una disminución en su participación relativa a medida que aumenta el tamaño de la ciudad, lo que indica que, a mayor tamaño de las ciudades, existe una menor proporción de población afectada por esta privación.

En cuanto a las privaciones restantes relacionadas con los servicios, como la inadecuada recolección de basura y la falta de acceso a energía, se observa que su participación promedio es de 9% y 4%, respectivamente. Además, muestran una relación inversa entre el tamaño del municipio y su participación proporcional, lo que significa que a medida que aumenta el tamaño del municipio, la proporción de privaciones correspondientes a basura y acceso a energía disminuye.

Con relación a las privaciones de carácter locativo, como la falta de un lugar adecuado para preparar alimentos (cocina) y la calidad del material de los pisos, se observa que ambas tienen una participación en cada uno de los grupos de municipios, cercana al 9% y 8%, respectivamente. La privación relacionada con el material de los pisos se concentra principalmente en los municipios más pequeños, mientras que la privación por la falta de un lugar para preparar alimentos se distribuye de manera más homogénea y no muestra un comportamiento agregado en relación con el tamaño poblacional de los municipios.

Figura 27. Descomposición del déficit cualitativo según la categoría poblacional del municipio

Conclusiones

Los esfuerzos de la política de vivienda de los últimos 15 años, bajo un enfoque de subsidios de adquisición, se ven reflejados en la reducción del déficit habitacional cuantitativo en áreas urbanas, especialmente en ciudades principales y sus municipios aglomerados donde se concentraban hogares con carencias habitacionales. Sin embargo, este enfoque ha sido limitado en zonas rurales y en municipios pequeños, donde el crecimiento del número de hogares en déficit habitacional se ha mantenido o incluso ha aumentado.

Es importante reconocer que, durante la última década, el crecimiento poblacional en las principales aglomeraciones urbanas se ha desacelerado, mientras que en los municipios con menos de 100 mil habitantes y en áreas rurales nucleadas, la tasa de crecimiento sigue siendo alta.

Esta tendencia sugiere la necesidad de implementar enfoques de políticas diferentes al de adquisición de vivienda, ya que en estos casos es fundamental mejorar las condiciones habitacionales en las áreas urbanas, pero sin aumentar la huella urbana y mejorando las condiciones de vida en la ciudad construida.

Para lograr esto, es necesario implementar programas de mejoramiento de los entornos urbanos y de la vivienda existente, así como programas de renovación urbana que permitan revitalizar las áreas urbanas degradadas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Además, es importante que estas políticas se adapten a las necesidades específicas de cada región, teniendo en cuenta la diversidad cultural y social de las comunidades urbanas y rurales.

De esta manera, se podrán implementar soluciones habitacionales más eficaces y sostenibles, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible de las ciudades y del país en su conjunto.

Frente a la falta de oferta de vivienda formal en los municipios de menor tamaño, los hogares recurren a la autoconstrucción para satisfacer sus necesidades habitacionales. Teniendo en cuenta las condiciones de habitabilidad, la ubicación geográfica y el tipo de privaciones que enfrentan los hogares en situación de déficit habitacional, es necesario que el gobierno fortalezca el enfoque de mejora en su política de vivienda e incluso reconocer la importancia de la autoconstrucción como una opción viable y válida.

Este enfoque resulta más costo-eficiente en comparación con el enfoque de adquisición de vivienda y, a diferencia de este último, puede implementarse en un mayor número de municipios en todo el territorio nacional.

TABLA DE CONTENIDOS

- 1. INTRODUCCIÓN.

- 2. LA CIUDAD DE ORIGEN INFORMAL, RETOS DE POLÍTICA PRIORIZADOS POR EL PLAN DE GOBIERNO 2022-2026.

- 3. ESFUERZOS TERRITORIALES.

- 4. POLÍTICA NACIONAL DE MEJORAMIENTO VIVIENDA Y BARRIOS.

- 5. POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, CASA DIGNA VIDA DIGNA CDVD COMO ANTECEDENTE DE CAMBIA MI CASA MI CASA.

- 6. LA POLÍTICA DE RENOVACIÓN URBANA; UNA AGENDA PENDIENTE EN LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA.

- 7. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA DE LAS POLÍTICAS DE RENOVACIÓN URBANA.

- 8. IMPLICACIONES SOBRE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO NACIONAL.

- 9. BIBLIOGRAFÍA

- ANEXO 1. EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN COLOMBIA 2005-2022.

- ANEXO 2. POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL.

- ANEXO 3. RECOMENDACIONES SOBRE LA FOCALIZACIÓN TERRITORIAL.

- ANEXO 4. INTERVENCIONES EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

- ANEXO 5. DESARROLLO URBANO Y CAMBIO CLIMÁTICO.

Apenas he conocido el texto. Muy valioso y es un referente para otros trabajos. Quisiera preguntar si es posible acceder a los datos de la Figura No. 20 sobre la tendencia en los déficits habitacionales. Esta elaboración propia difiere de muchos de los datos que aparecen en publicaciones oficiales y trabajos de investigación. Sería de mucho interés si pudiera compartirlos, respetando la fuente y derechos de autor. Muchas gracias

Hola Luis Fernando, somos un portal de contenido. Este estudio se llama EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN COLOMBIA: LA CONSOLIDACIÓN URBANA EN LA CIUDAD CONSTRUIDA – Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia (P172535) – World Bank – Korea Green Growth Trust Fund (KGGTF) Urban, Disaster Risk Management, Resilience, and Land Global Practice (GPURL) Latin America and the Caribbean. Este documento ha sido elaborado por Fedesarrollo, en el marco del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia (P172535). El documento fue financiado con recursos del Korea Green Growth Trust Fund (KGGTF).